若い人からすると「FMチューナー」って何?って感覚だと思いますが、私ら昭和30年代生まれのオジサンにとってFMラジオやカセットテープは、新しい音楽と出会うための大切なアイテムでした。当時のFMラジオはフェードイン、フェードアウトなしで曲をかけたり、番組によってはLP盤1枚をそのままかけてくれるものもありました。放送側でも1面と2面の間に時間を設け、録音しているリスナーのカセットテープを裏返す時間を確保してくれてました。

しかし、所詮は電波、レコードと同じ音質で録るのは難しく、ノイズが入ったり音が歪んだりしました。今の時代、新しい音楽はネットのおかげで何の苦労もせず入手でき、自分好みの曲がどんどんレコメンドされますが、ラジオの様に強制的に良い曲を聴かせてくれるメディアも重要ではありませんか。まだまだラジオの役割は終わってはいません。(永遠に終わらない。)頑張れレディオガガ。

FMラジオが良いのは、内外のライブや貴重な音源を放送してくれるところです。(現在では過去形になりつつありますが)特に好きな番組はジャズやロックのライブ番組で、ライブハウスに行けない時でも行った気分にさせてくれます。(最近、少なくなりましたねライブ番組。)

1980年代に渋谷陽一さんの番組で放送されたレッドツェッペリンのBBCスタジオライブやキングクリムゾンの1974年の海外ライブなんか、それをエアチェックしたカセットテープを宝の様に慎重に扱い、何回も何回も聴きました。(後年に正規盤として発売され、カセットテープもどっか行っちゃいましたが。)

ただ、私の家では中部電力の高圧線で電波が反射するためか、FMラジオの音が歪んで聴こえます。ライブアンダーザスカイのマイルスデイビスグループのミュートトランペットがメチャ汚く歪んだ音になり折角の素晴らしい演奏も台無しです。電波を使っている以上どうしようもないことだと思っていました。

これを解決してくれたのが、最近使用しているFMチューナーで、電波のマルチパスによる歪みをキャンセルしてくれる超有効な回路が搭載されているものです。これ、実は、市販品ではなく頒布品(自作品)なんです。(市販品ではアキュフェーズのハイエンドチューナーにマルチパスキャンセラーが内蔵されてます。)

FPGA FMチューナー

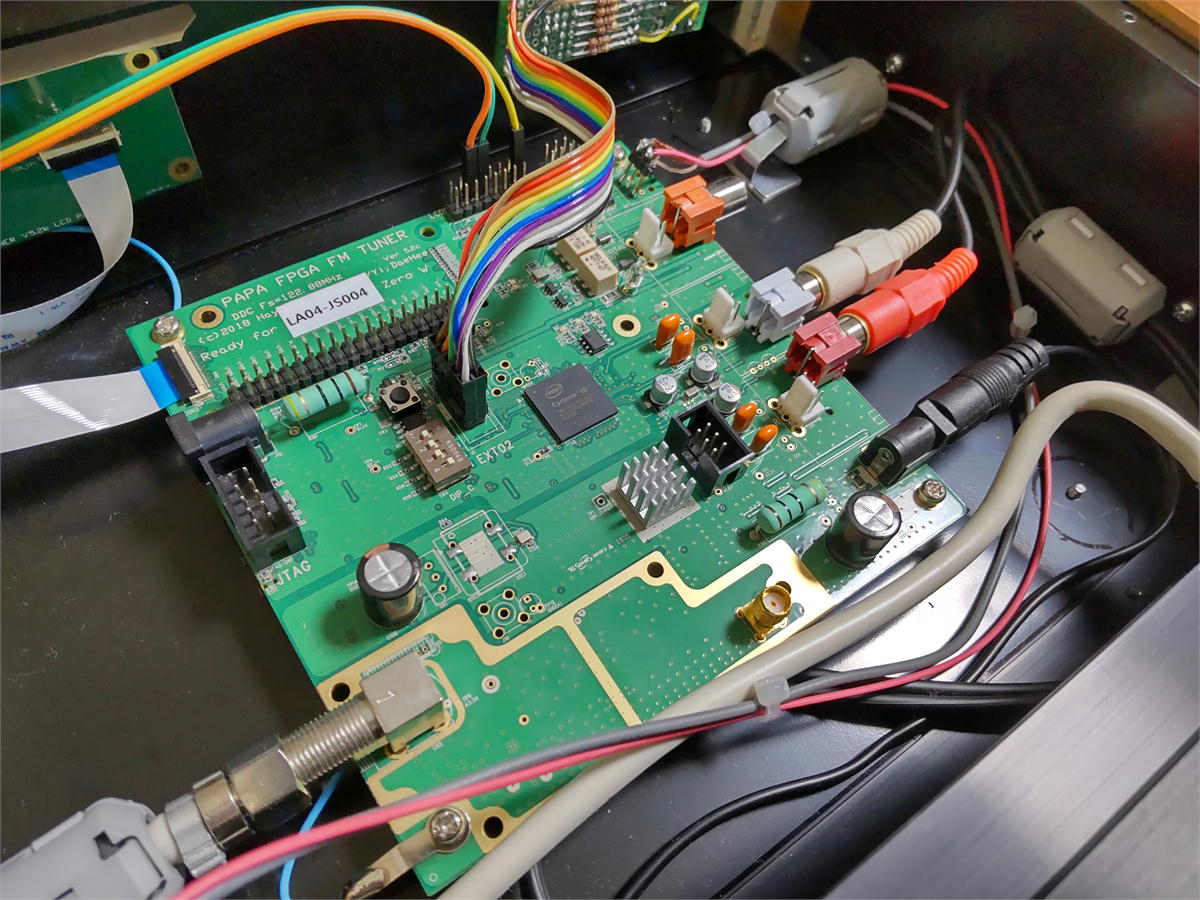

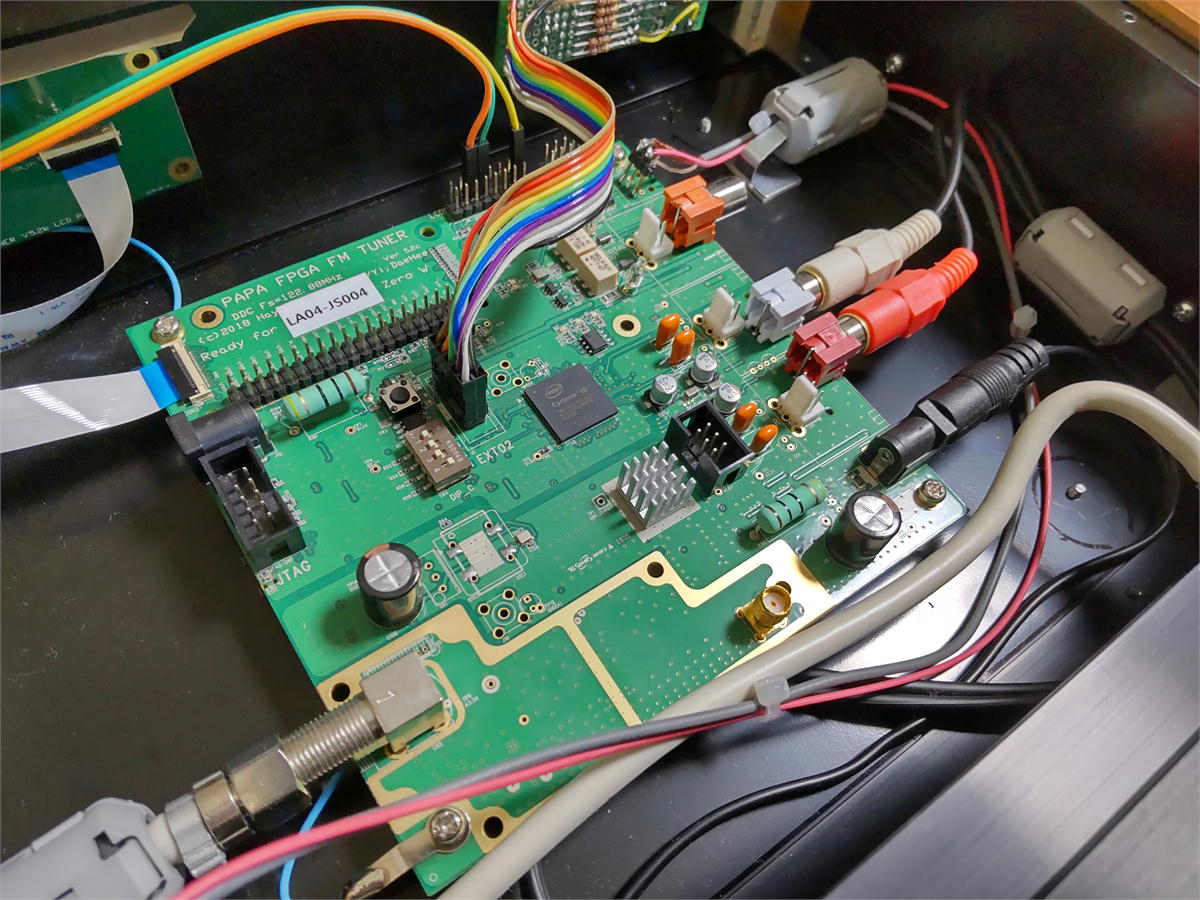

このFMチューナーの特徴は、アンテナから入った電波を直接AD変換し、デジタル処理で音声を出力するソフトウェアラジオと言うことです。凄いのはマルチパスをキャンセルする機能もデジタル処理の中でやってくれるところです。

原理は全然分かりません。詳しくは製造元である林輝彦さんJA2SVZのFPGAFMチューナーのHPを参照してください。私はと言いますと、林さんから頒布していただいた基板をケースに組み込んだけです。

↑ これがオリジナル(林さんの)の基板(FMDDC-3)です。写真の様にアクリルケースのオプションもありますので、このまま使用することもできます。

しかし、それでは面白くないのでケース(外箱)は既製品を買ってきて加工しました。

ケースの製作

-

まずはケース加工

タカチのアルミサッシケースを使用しました。木製サイドパネル付きのものです。タカチは種類が多いので好きなものを選べます。

-

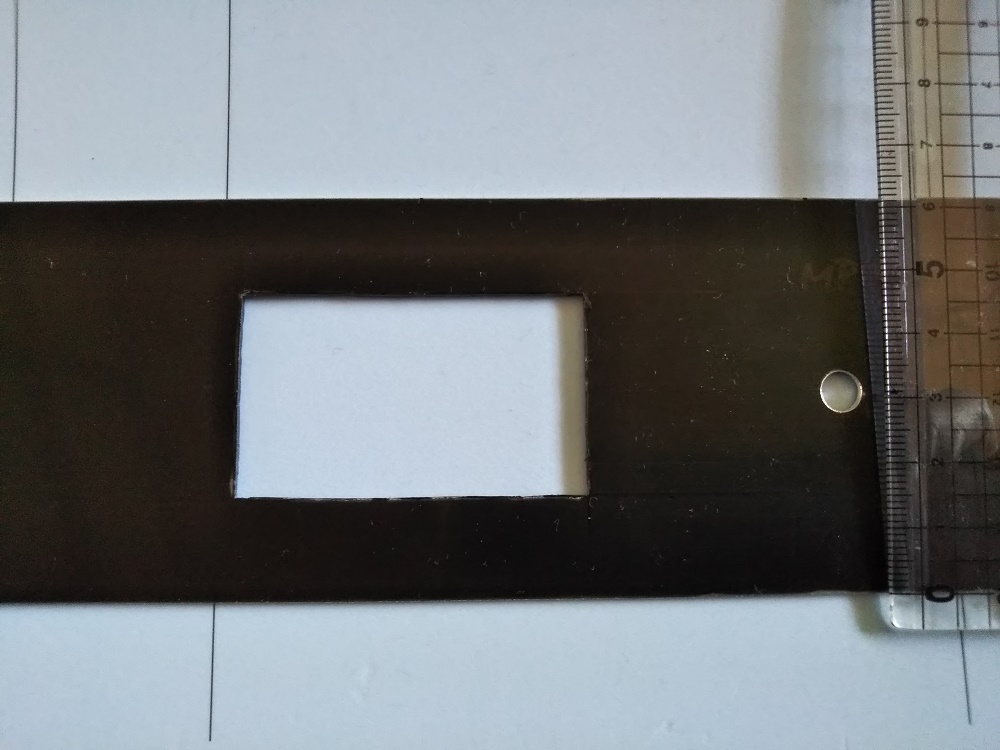

四角い穴

四角い穴はハンドニブラを使用しました。近くで見るとギザギザしてます。やすりで削るのですが、直線にするのは一苦労です。(妥協が大切です。)

-

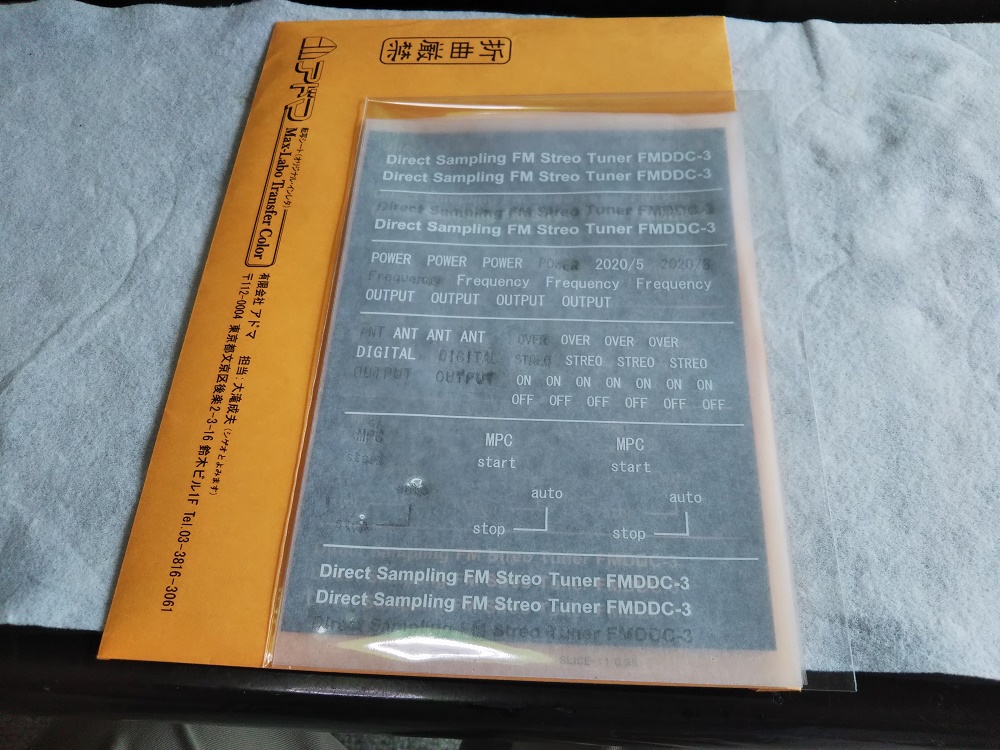

インレタ

インスタントレタリングは(有)アドマさんに発注しました。一寸前は文房具店に売っていたんですけどね。

-

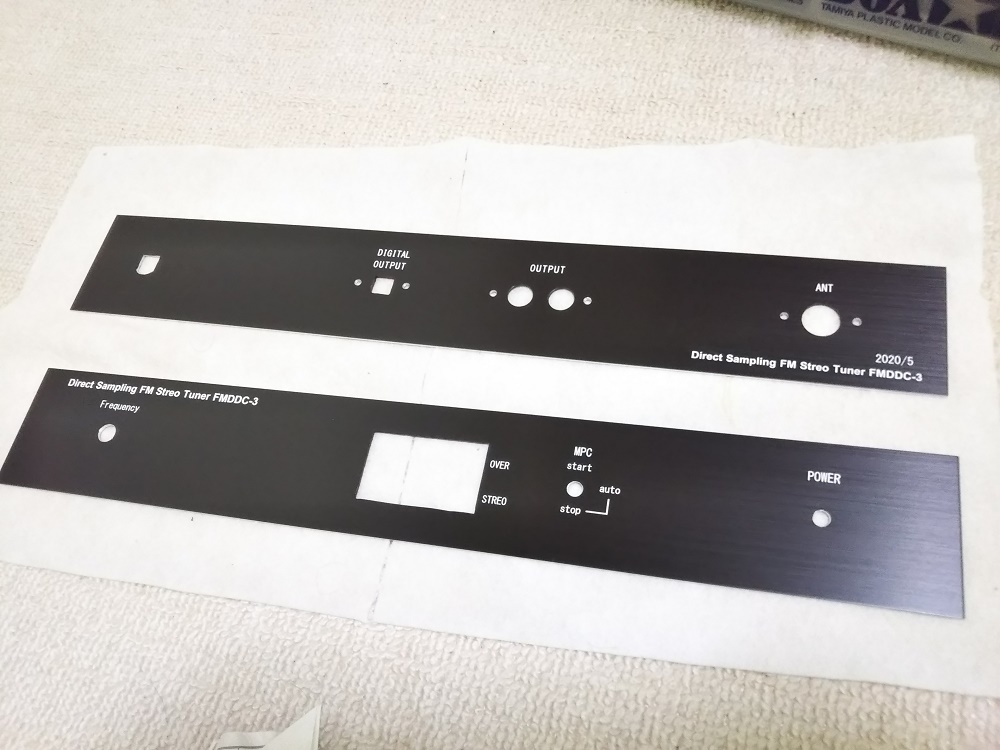

パネル

インレタは擦って貼り付けます。その後は水性アクリルスプレーのクリアを吹き付けます。乾いた後、油性アクリルスプレーのクリアを吹き付けました。

-

アクリル窓の取り付け

パネルの穴にアクリル板をはめ込みます。日用品屋で購入し、Pカッターで切り出し、サンドペーパーで整えます。ぴったりは難しいので妥協が大切です。瞬間接着剤等で接着します。

-

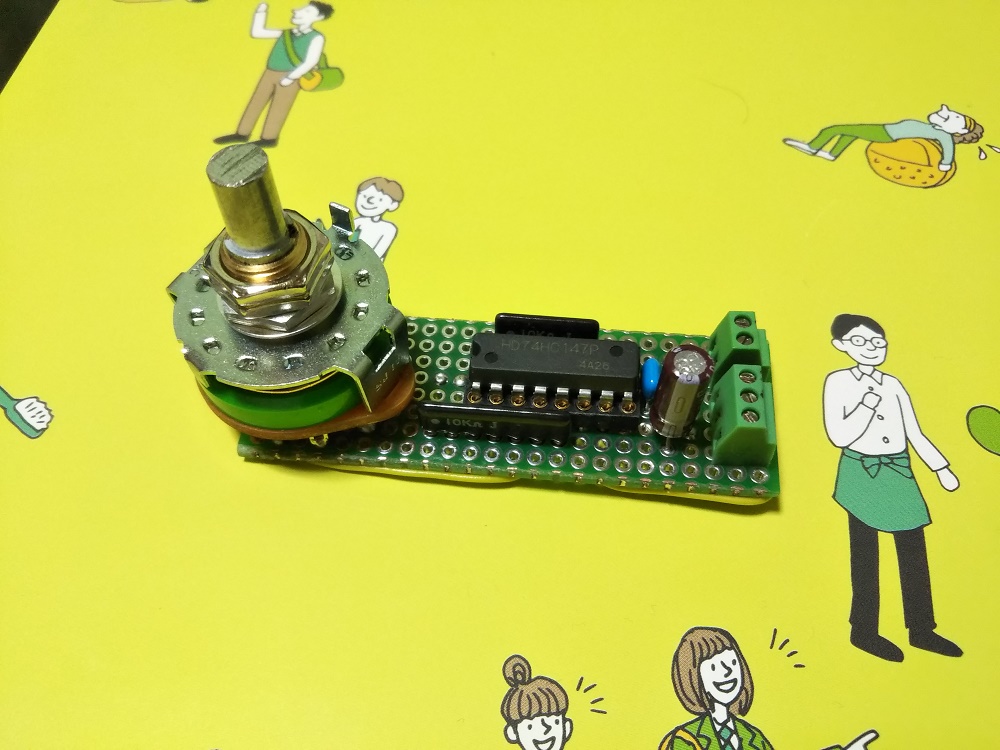

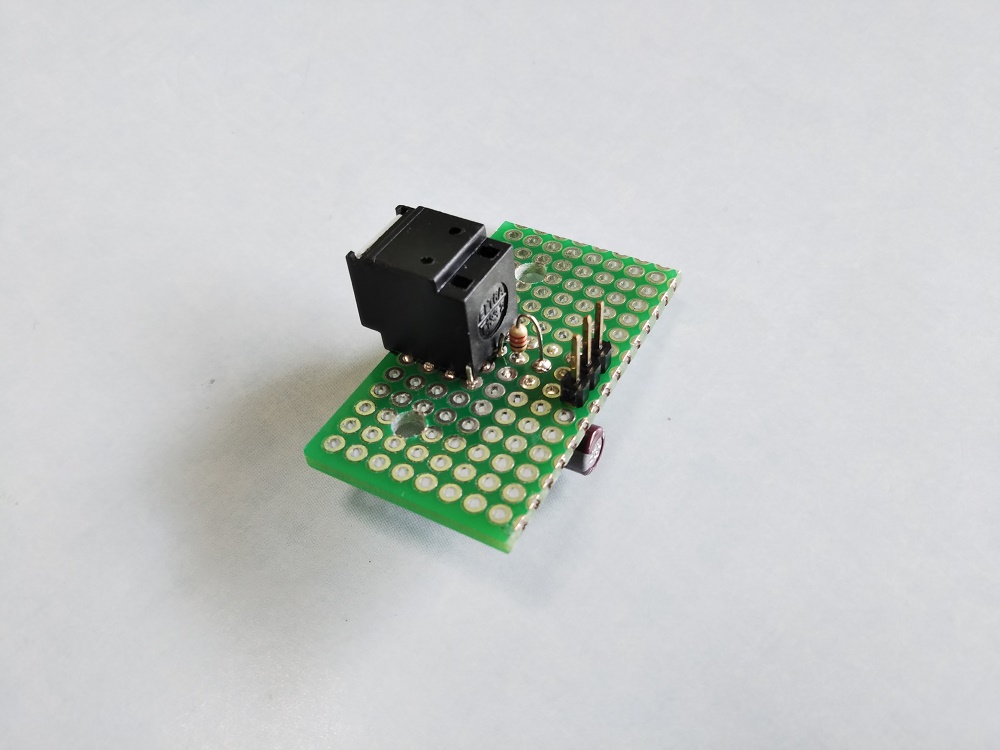

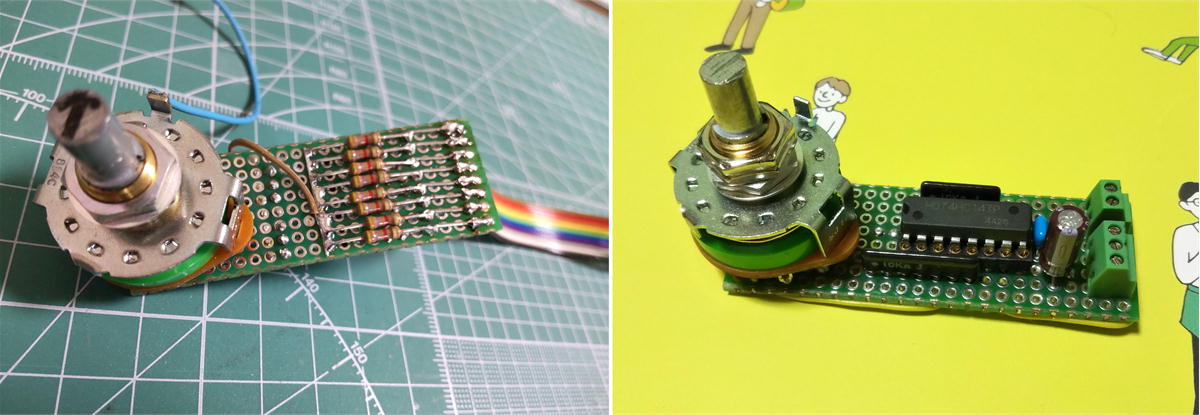

チャンネル切り替え補助基板

蛇の目基板でチャンネル切り替えのための補助基板を製作しました。

-

デジタル出力補助基板

デジタル音声を出力するための補助基板です。メイン基板からトスリンクコネクタを外し利用しております。

-

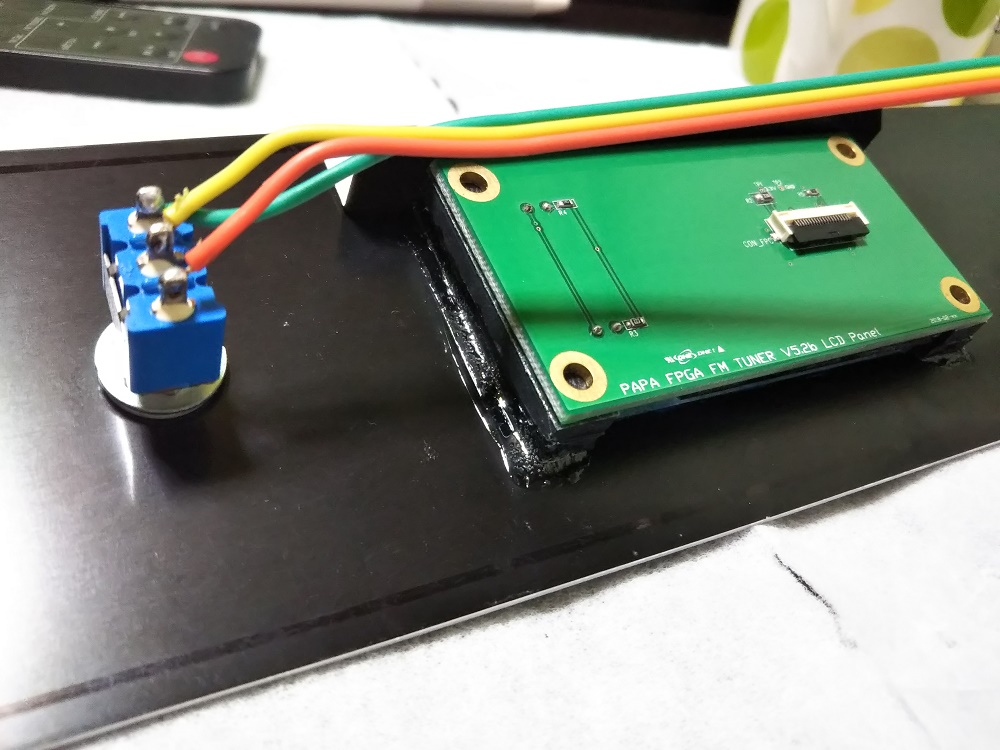

LCDパネル取り付け

LCDパネルをケースの前面パネルに取り付けます。ゴム板をスペーサーにして接着剤と両面テープで接着しました。

完成

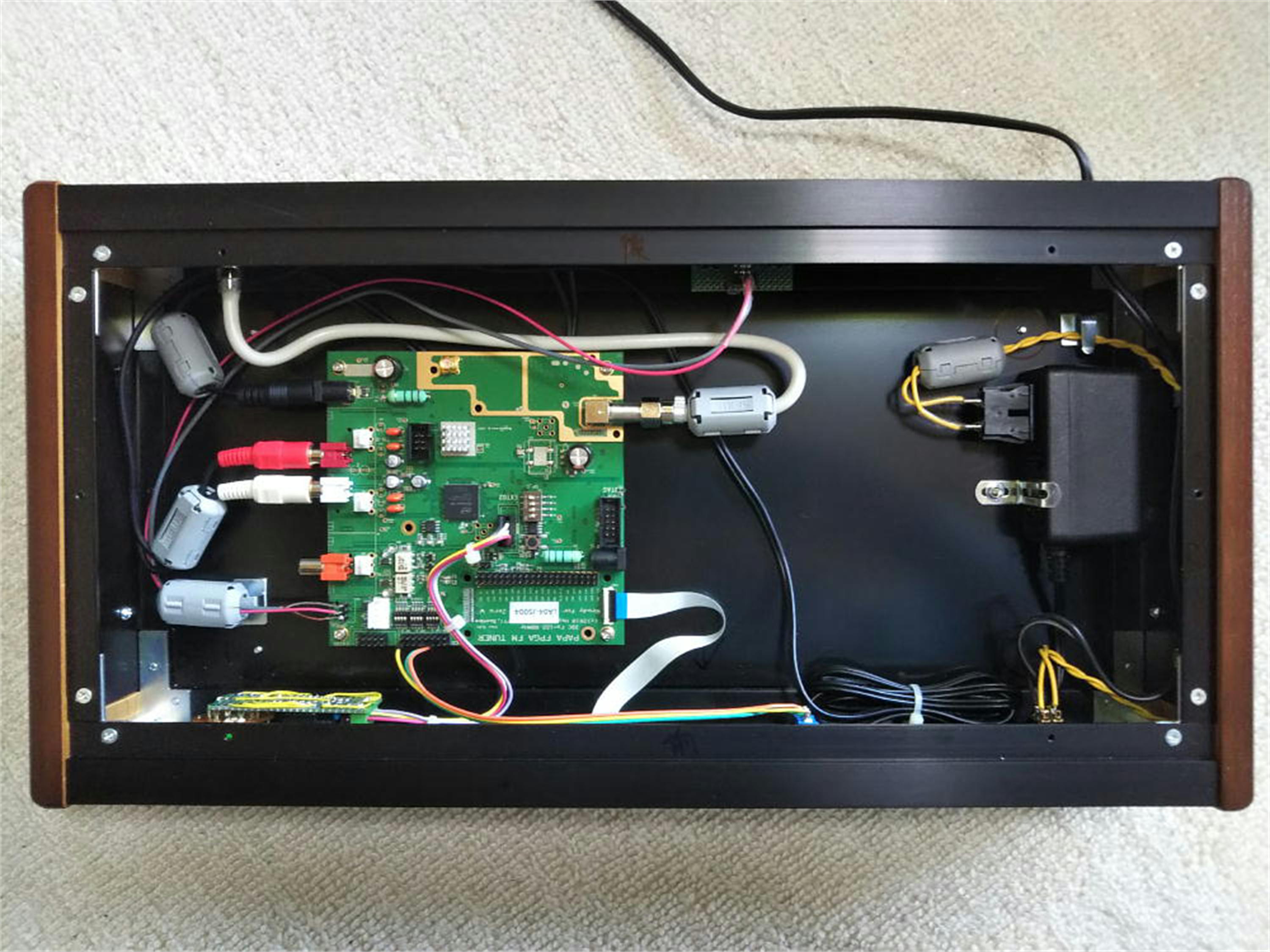

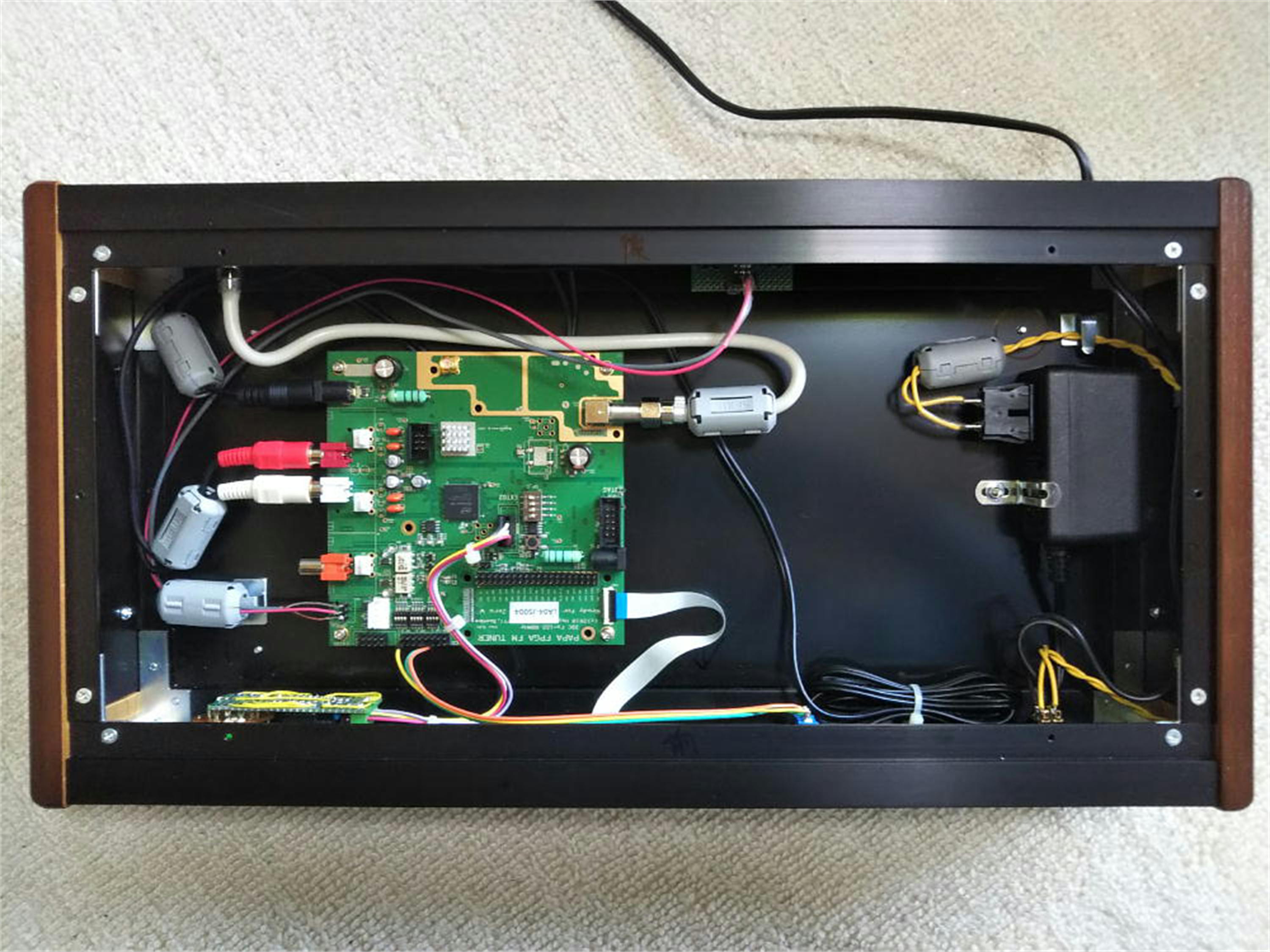

↑ 組み上げるとこんな感じです。通常のコンポと大きさを合わせてありますので、大分横長です。

右側の黒い箱はACアダプターです。メイン基板の設計者である林さんからは「内蔵しない方が良いですよ。」と言われたのですが、本体ケースにアダプターからのDCコードを挿すのが面倒くさく、メイン基板から離して設置することとしました。

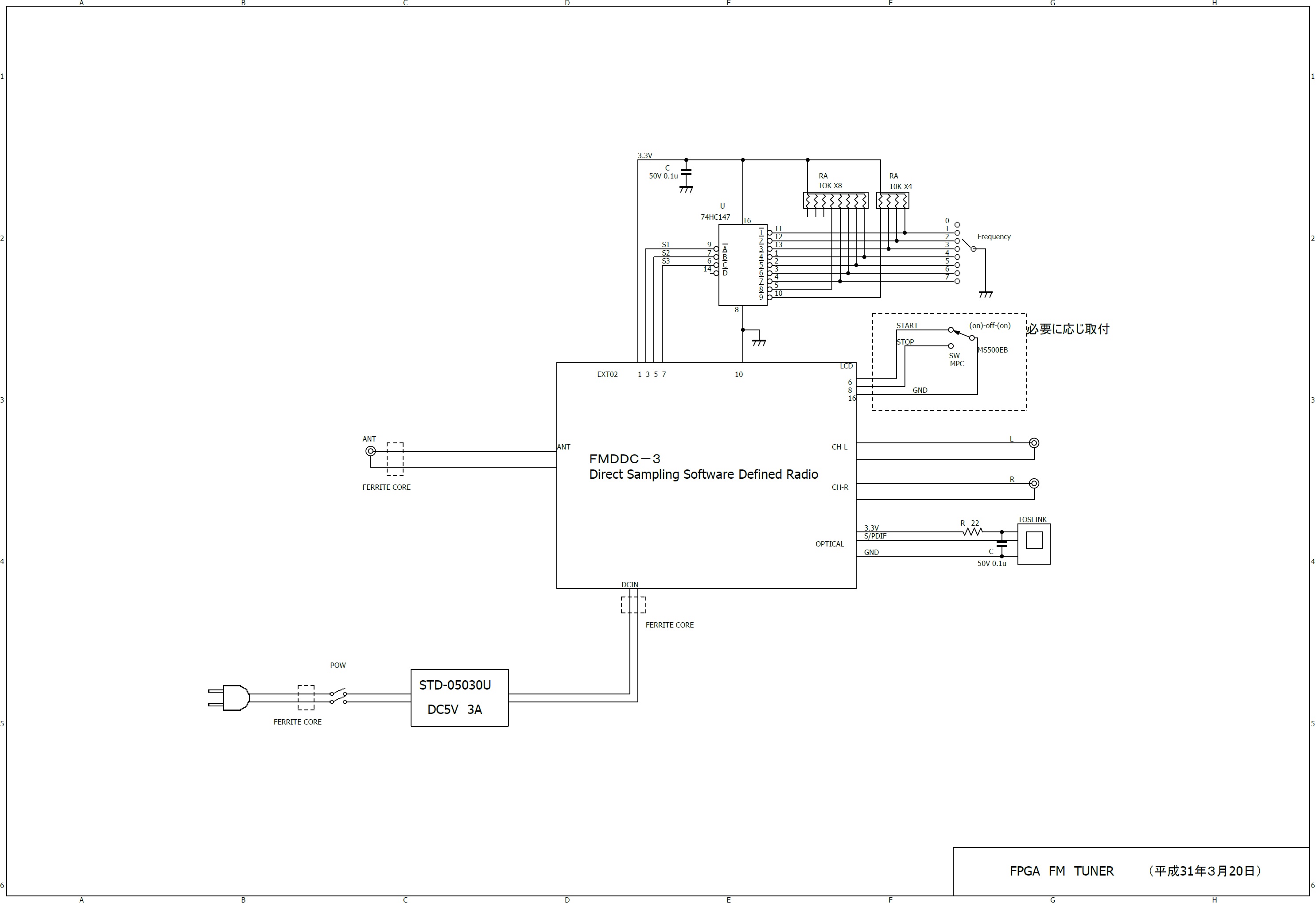

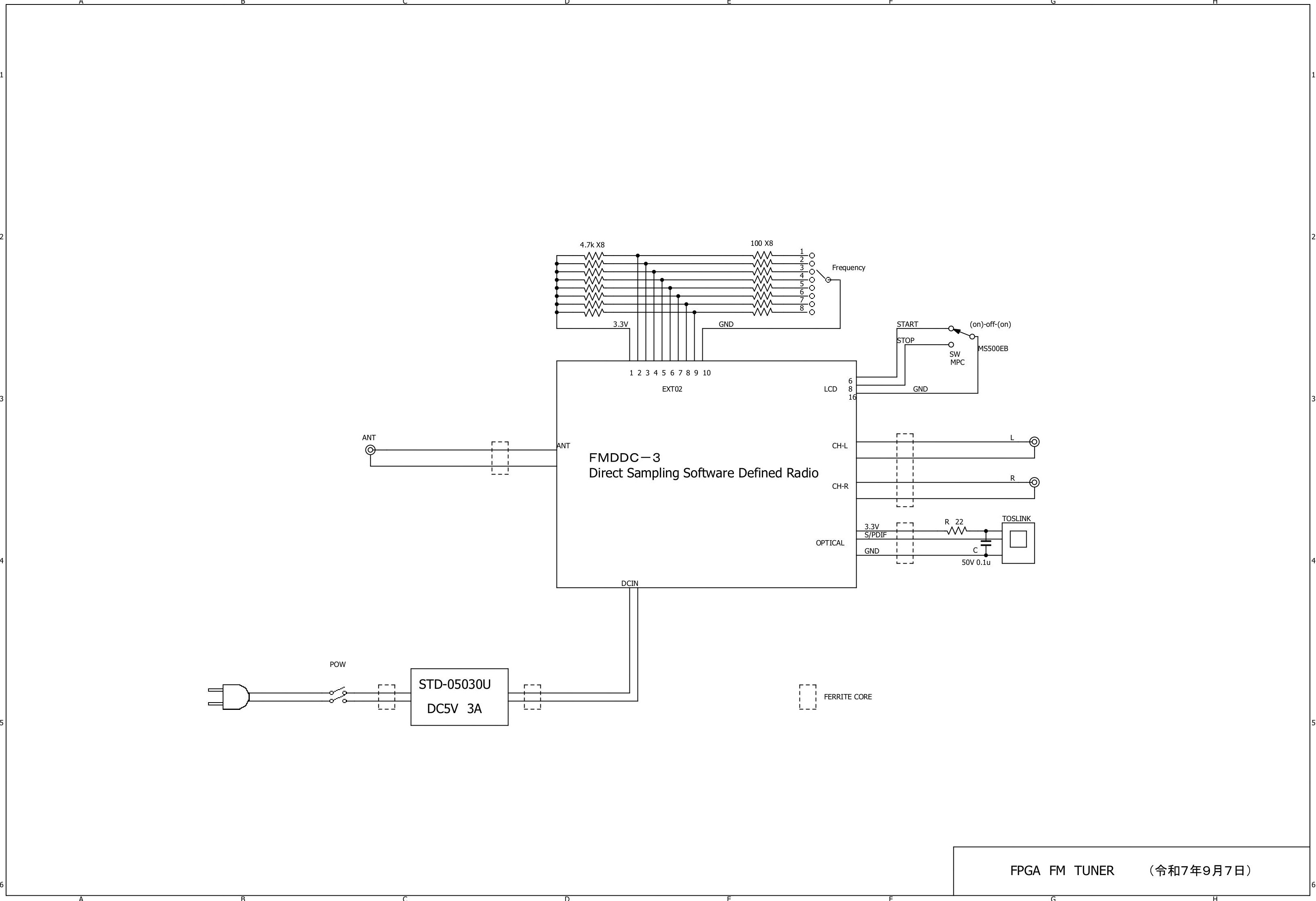

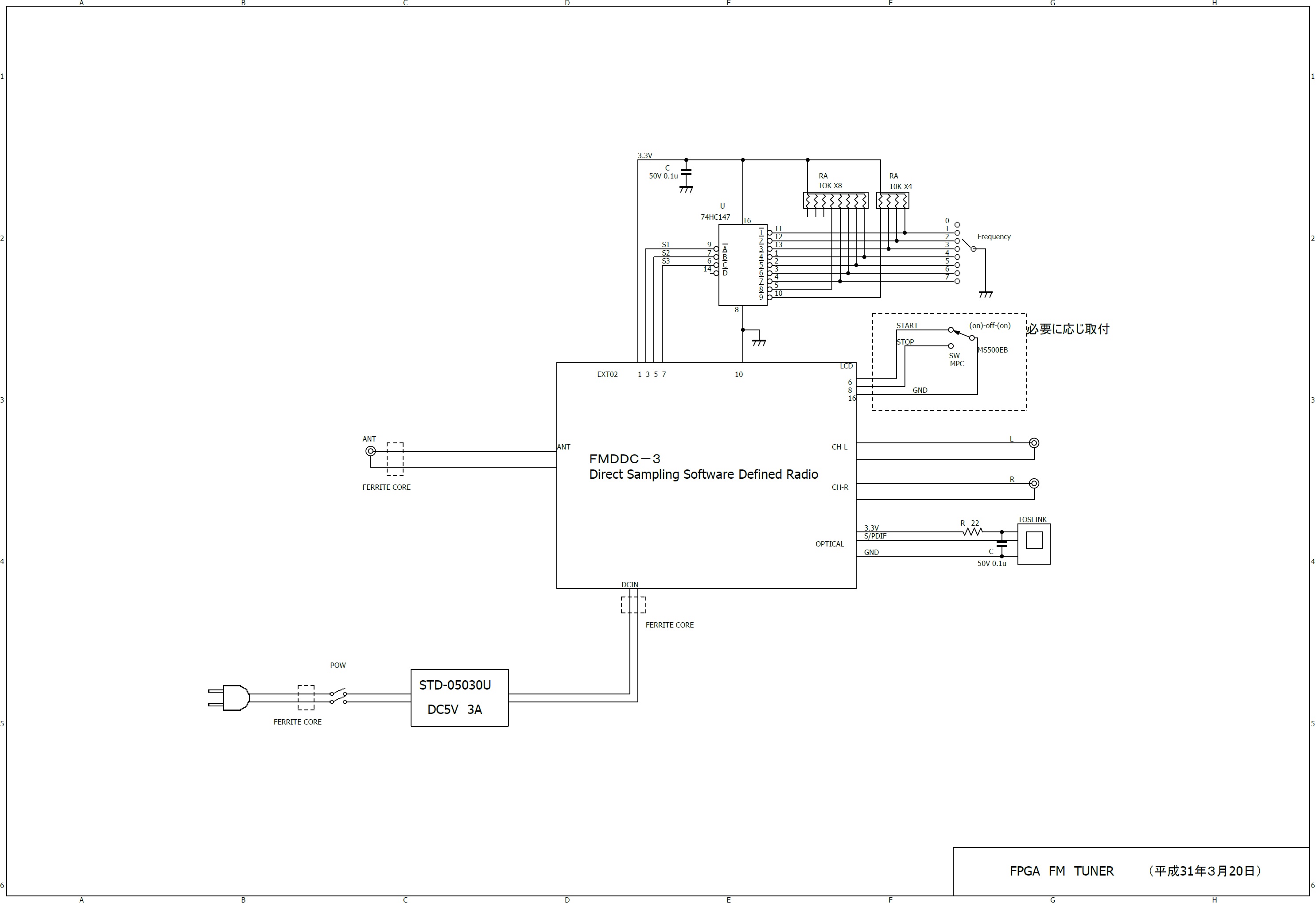

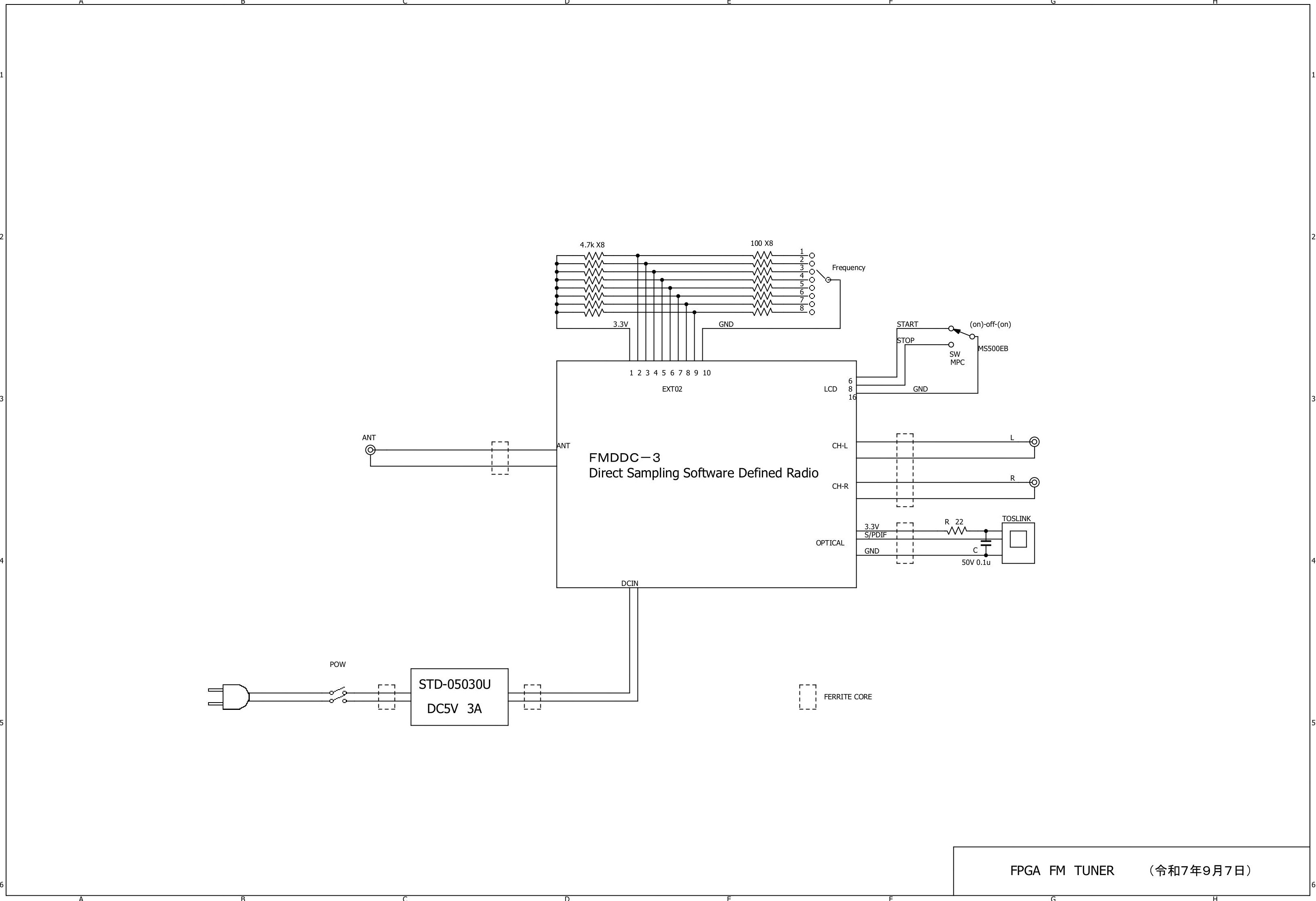

回路図はこんな感じです。光トスリンクジャックの抵抗、コンデンサーはノイズ対策のフィルターです。マルチパスキャンセラーのトグルスイッチは上下とも跳ね返りのもので、通常は、start側もstop側もオープン状態です。

マルチパスキャンセラーも正常に働いております。林さんありがとう。

まずは時報の音がクリアーになりました。これで安心してライブ番組を聴くことができます。

ディスプレイがなかなか良いのですが、何を表示しているかはイマイチ分かりません。

雑感

若いころはケース加工が面倒くさく、基板ができたらそのまま使ったりしておりましたが、今では基板よりもケース加工の方が楽しくなりました。今回、基板は、ほぼ完成した形での納入ですので、ケース加工がメインです。それでも補助基板やら何やらで約1か月以上かかってやっております。

なお、機器を自作の場合には、中身よりもケースのデザインをどうするかから始めた方が最終的に良いものになると思います。

ファームウエアバージョンアップ

流石ハイテク

先日、ハムフェア2025(ハムと言っても食べ物ではなくアマチュア無線のことです。)に赴き、久しぶりにFPGAチューナーの設計者である林輝彦さんに会いました。クラブ局のブースでFMチューナーの販促やサポートをやっておられ、ファンが集まりとてもお忙しそうでした。お会いした途端に「凄く良くなりましたよ!」と自信満々のお言葉。私が持っているFMチューナー基板はマルチパス対策後の最初期バージョンで、最新バージョンのマルチパスキャンセラーは歪みがほとんど無いのだそうです。

実際にRFキャプチャーされた電波を再生し再現実験していただき効果を確認できました。(ラズパイのサブ基板を追加すれば数時間のRFキャプチャーも可能らしい。←どこまでハイテク?)

「すみません。バージョンアップお願いします。」と二つ返事。

それと、「バージョンアップの費用は無料で、送料のみの負担をお願いします。」とのこと、もう神対応すぎて涙が出ます。(お礼に困りますが。)

メイン基板以外のメンテナンス

バージョンアップのためメイン基板を林さんに送りました。

完了するまでの間でケース(シャーシ)のメンテを始めます。

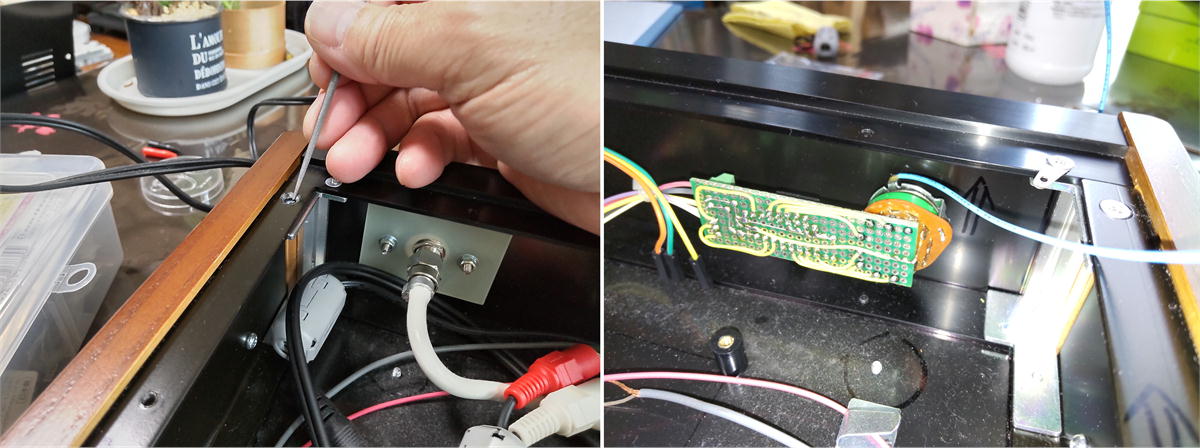

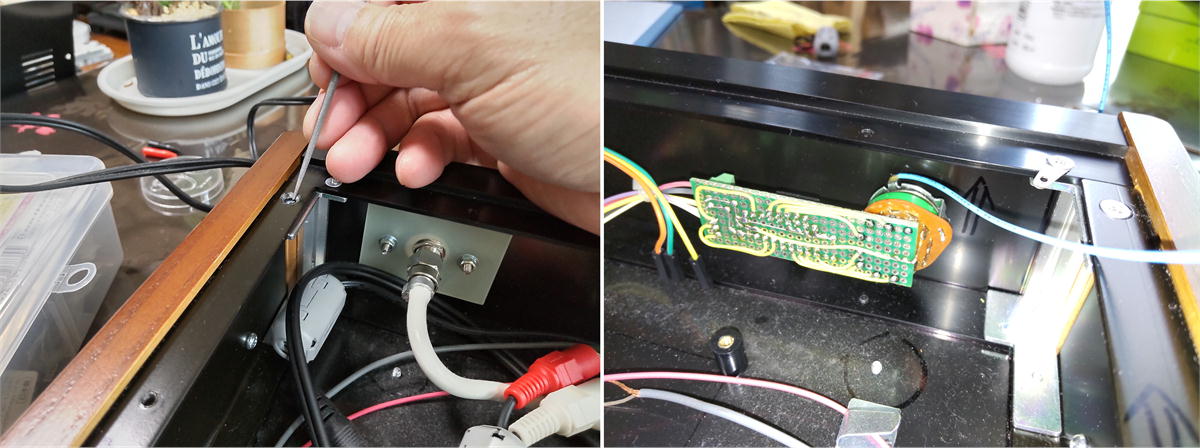

まずはタカチのアルミサッシケース問題です。このチューナーのケースに使用したタカチのアルミサッシケース(WSシリーズのサイドウッド付きアルミサッシケース)は6面の各面が分離でき、加工するのにはとても調子が良いのですが、各面の導通が無く、下手をすると膨大なハムや発振の原因になります。(SP盤フォノEQの頁参照)

↑ この際、ねじ止め部分の塗装を剥がしたり、リード線で各パネルを接続したりしました。(しかし、塗装だけでこれだけの絶縁ができるなんて、エナメル線みたいなケースです。)

今まで正常に動作していたのは、光出力のみの運用だったからでしょう。アースの取れてないケースに入った基板のアナログ出力なんてぞっとします。(今までほかっておいてすみません。)

意に反してバージョンアップされていた

林さんからバージョンアップされた基板が返送されて来ました。早速ハイパーとなったケースに基板を装着し動作確認を行います。

ところがチャンネルが切り替わりません。林さんの添付していただいた試験成績書(どこまでも几帳面な人←敬服します。)には現状と異なるチャンネルが表示されています。なので、これはロータリースイッチの信号を2進に変換するCMOSICが壊れたのかと思い、交換しましたが動作は改善されません。

これは大変です。林さんに聞かねば分からんと思いメールで聞いたところ、

「チャンネル切り換え用のEXT02端子ですね、2進で入れなくてもロータリースイッチそのまま(各ピンが1~8チャンネルまでに対応している。)入れてください。そこも改善しました。」との回答。(注:実際のメール回答はもっと親切です。)

「あー、そうなんだ。それはそれで有効じゃん。」と思い、10進2進デコーダー用ICを撤去しました。ところが今度はチャンネルが思うように変わらずに飛んでしまいます。基板のピンヘッダーを直接1本づつアース落とすと良好に切り替わるので、ロータリースイッチのノイズの影響と思われます。ここでまた林さんにメールしました。

「ノイズの影響を受けるので各ピンをプルアップしてもいいですか?」

またまた素早い回答です。

「いやいや、プルアップしないとダメですよ。チャンネルピンは入力と出力を兼用してます、選択されるとLEDを点灯させるためローを出力します。その信号が浮遊容量で隣のチャンネルに移ります。」との回答。(注:実際のメール回答はもっと親切です。)

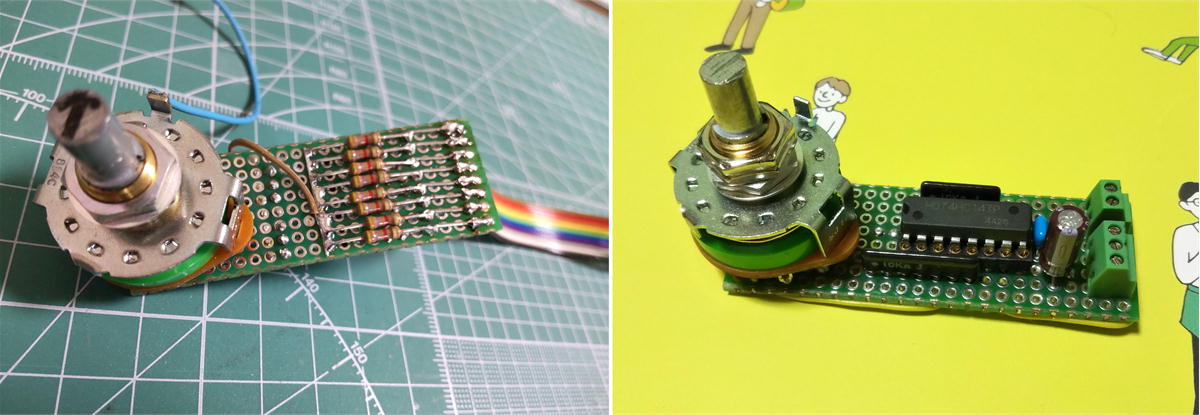

チャンネル切り替えの各ピンを4.7kΩでプルアップするとともに、フラットケーブルを短かくしました。

↑ チャンネル切り替えロータリースイッチです。左が新バージョン(裏、表とも抵抗のみ)、右が旧バージョン用です。蛇の目基板もスルーホールのものは丈夫にできてます。ICや集合抵抗を取り外してもプリントパターンが剥げてしまう様なことはありませんでした。

↑ 完成です。ハードはそんなに変わってません。シャーシの導通化とチャンネルスイッチ周辺のみの変化です。内蔵されたプログラムは林さんの血と汗の結晶ですね。私なんか足元に及ぶものではありません。

これからもメンテナンス等よろしくお願いしたいです。(FPGAの開発ってアマチュアレベルじゃ無理だよね。)

↑ バージョンアップ後の回路図です。超シンプルになりました。

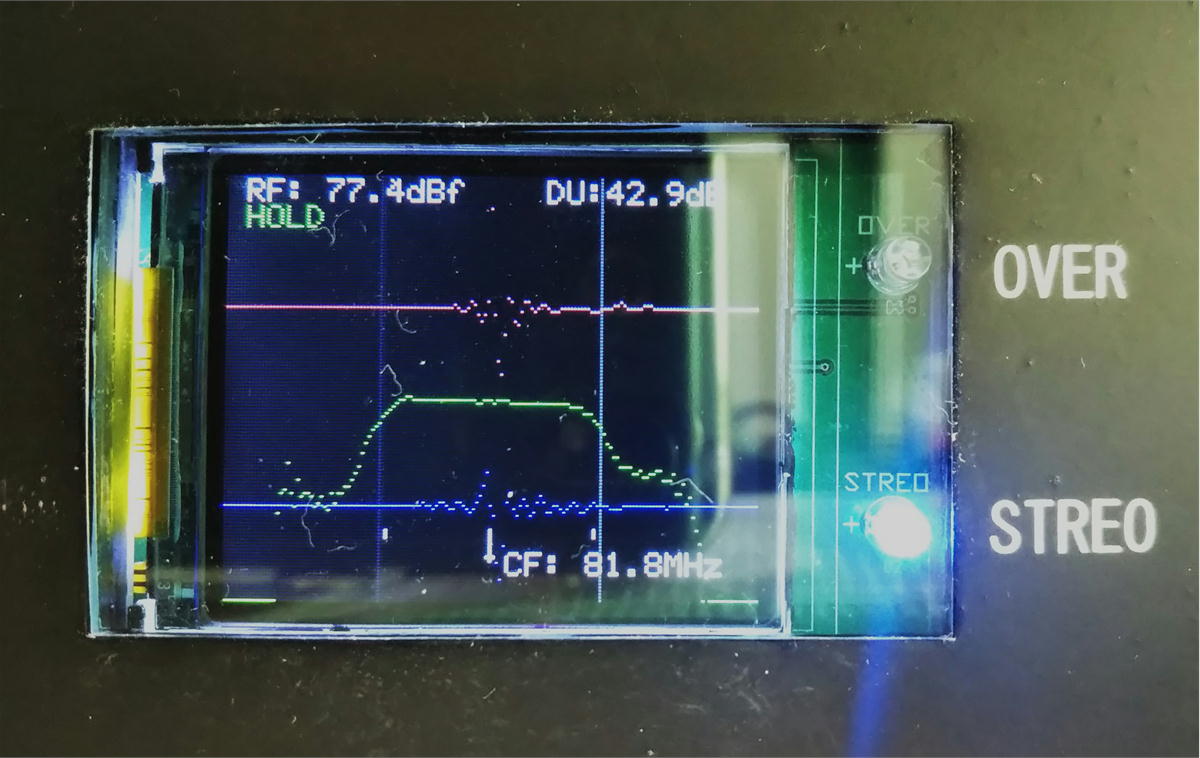

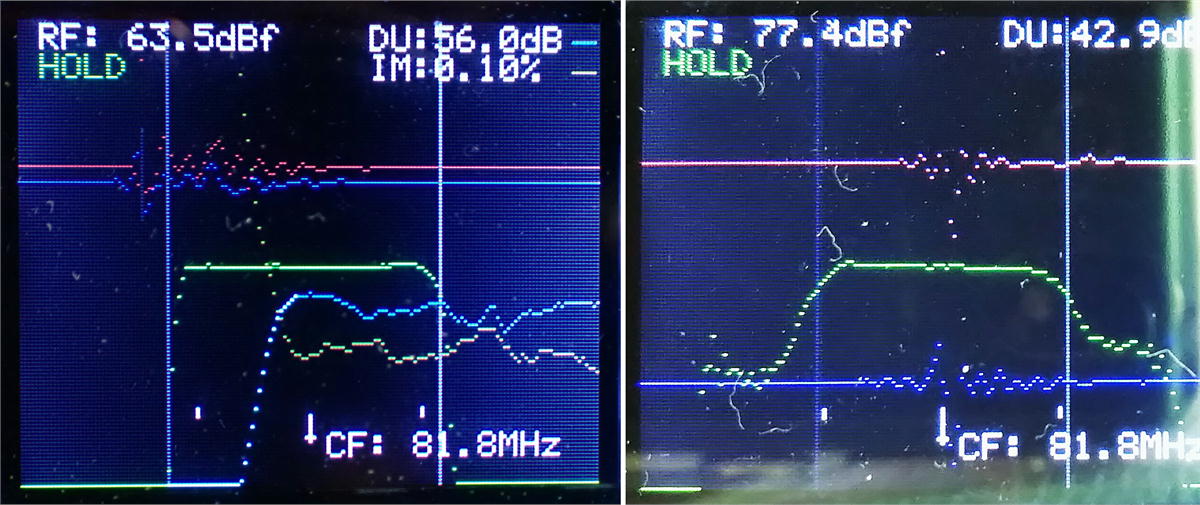

LCD表示にも変化が

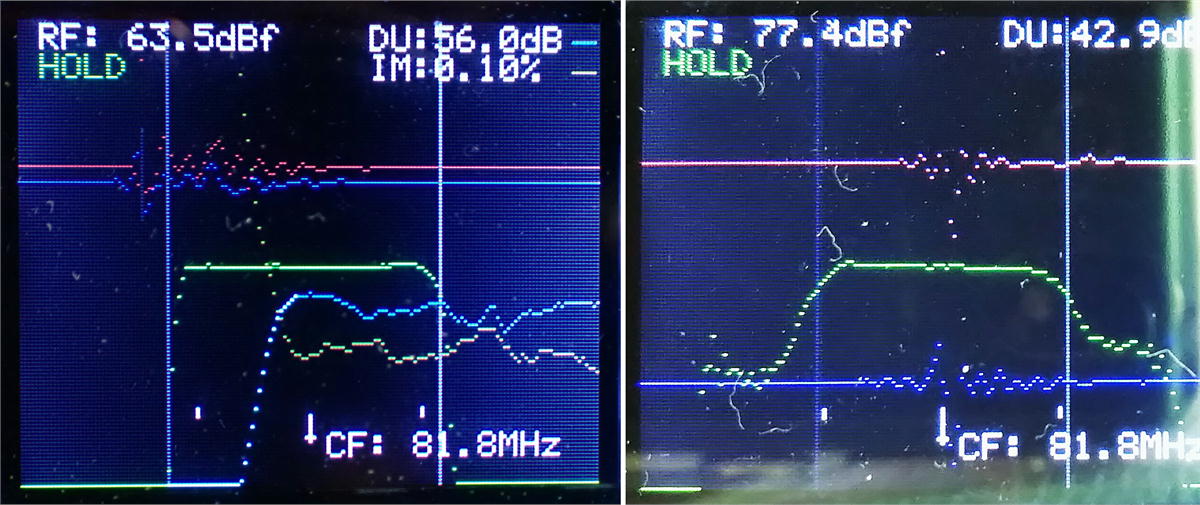

よく見るとLCD表示もバージョンアップされてました。情報量が増えてます。どの線が何を意味しているかは設計者である林さんに聞いて見ないと分かりませんが、なかなかかっこいい表示です。いかにも高音質って言う感じでプラシーボ効果は抜群です。(ホントに性能が良いので、後はこう言うところ大切ですよね。)

↑ 左がバージョンアップ後、右が初期バージョンです。受信電界表示に差がありますが、これは設置場所が違うためで性能の差ではありません。

なお、マルチパスキャンセラーは、変調が深い時間には比較的速く計算されますが、クラシックの放送で微弱音が続く場合は計算が遅くなるようです。

その他の改良

最初、ノイズの発生源であるメイン基板からFMアンテナに雑音が回らない様にちょこちょこクランプコアを基板の入出力端子に設置していたのですが、ACアダプターのノイズの方が大きいと言うことに気付いてました。この際に、ACアダプター入出力直近にクランプコアを移設しました。(AMラジオをACアダプターの近くに持って行くとノイズの影響で放送が受信できなくなる。)

ACアダプターをケース内に組み込むなんてもってのほかですが、実用上この方が便利ですからしかたありません。ACアダプターは容量の大きいものを低電力で使うのが、ノイズ防止の観点では良いらしいです。

ラックに納めて終了

以前にはSONYのST-S333ESGを併用していたのですが、FPGAチューナーのマルチパスキャンセラーの効果が大きいことを実感し、現在はこのチューナーのみの運用になってます。(SONYは例により連れに安く売っ払った。)

自分の中では、ジャズ番組の減少により音楽ソースとしてのFMの役割が年々小さくなっていますが、AM放送がFMに移り、FMももっと盛り上がってほしいです。

それとこのFMチューナー、オーディオ好きにもっと普及しても良いと思ってます。メーカー製と違い使いにくい面もありますが、趣味の製品としては一級のものであるし、メンテナンス態勢もこの様に抜群です。一生大切に使いたいと思ってます。