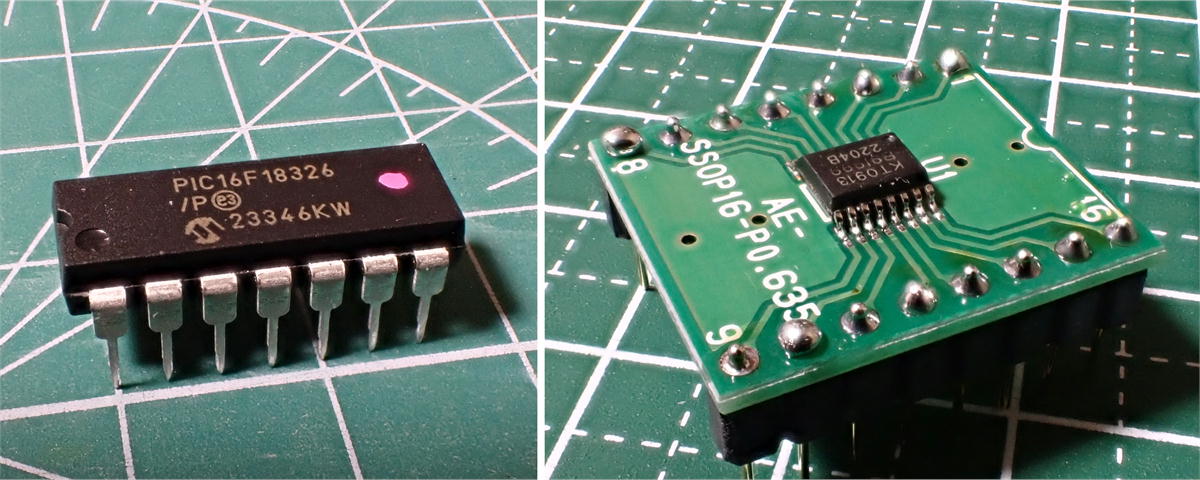

AKIT-164 6石トランジスターラジオキット

近頃、AMラジオの製作に凝っていてAMラジオの頁や真空管スーパーラジオの製作の頁を更新したりしております。ラジオの製作は、高周波部分と低周波部分の2つの性質の違うものを両方を楽しむことができ、一粒で2度おいしい的な趣味の世界があります。

そんなこんなで、先日、東京でアマチュア無線フェア2024がありましたので、ついでにaitendoの店舗に行ってきました。土曜日に行ったので10人以上の客がおり、みんなやっぱ安い中華製が好きなんだと再認識しました。aitendoでは安い部品の購入が目的でしたが、ついでに880円の6石スーパーラジオキットも購入しました。衝動買いと言う訳ではないのですが、どんなものか確認したくて思わず買ってしまいました。(ネットでの評判があまり良くなく興味があった。)

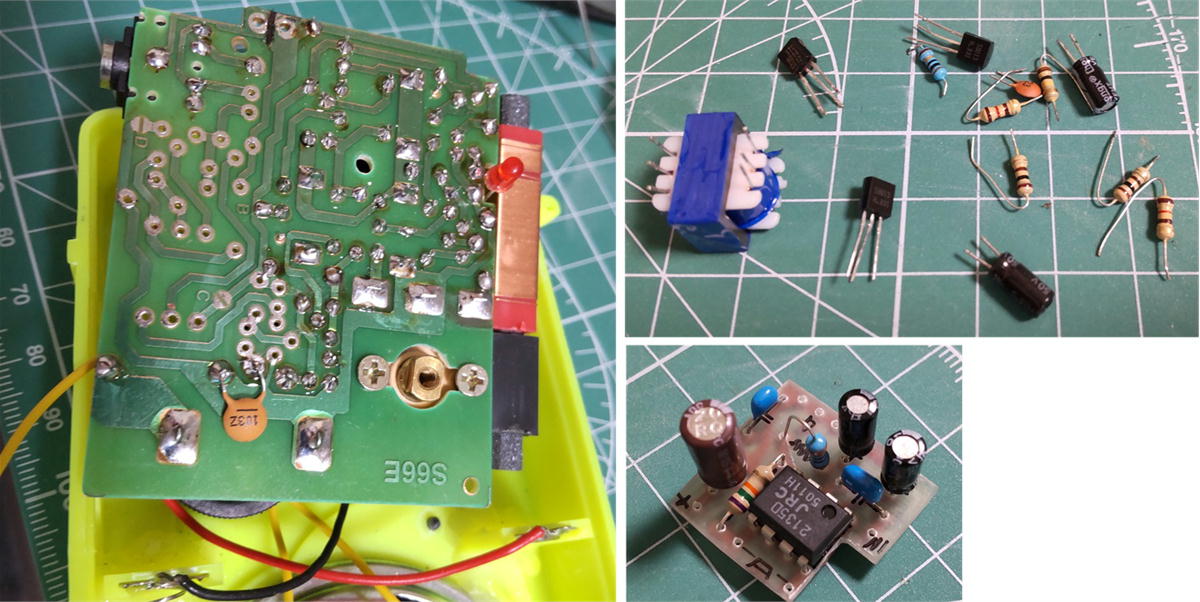

↑ 写真は小袋に分かれて入ってますが、これは整理のため私が分けました。買った時はほぼ部全てのパーツが1つの袋に入ってました。超合理的です。

こんなラジオキットですが、私が子供だった1970年代前半では、もっともっと高価でした。(1950年代であれば6石スーパーなんて超高級品だったんですけどね。)

今は良い時代で、aitendoはとっても安価です。しかし、店には50代以上と思われるオッサンばっかで子供はいませんでした。(中学生が少しくらいいても良いと思いますが、こんなものに興味のあるのはジジイだけか。)

気を取り直して買ってきたラジオキットの製作を始めました。他人の設計したラジオを組み立てるのも、責任がなく楽しい作業です。

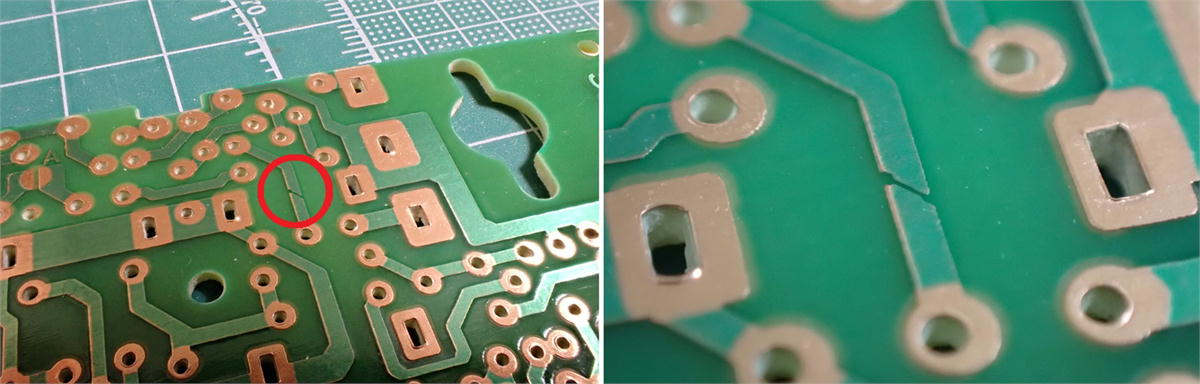

↑ 早速部品を確認するとプリント基板の発振コイルの中間タップからのパターンが切れています。これが中華品質か、他の部分の気を付けないとな、と思いました。ググってみてもその様な不具合の情報はなく、私のプリント基板だけの不良であった様です。

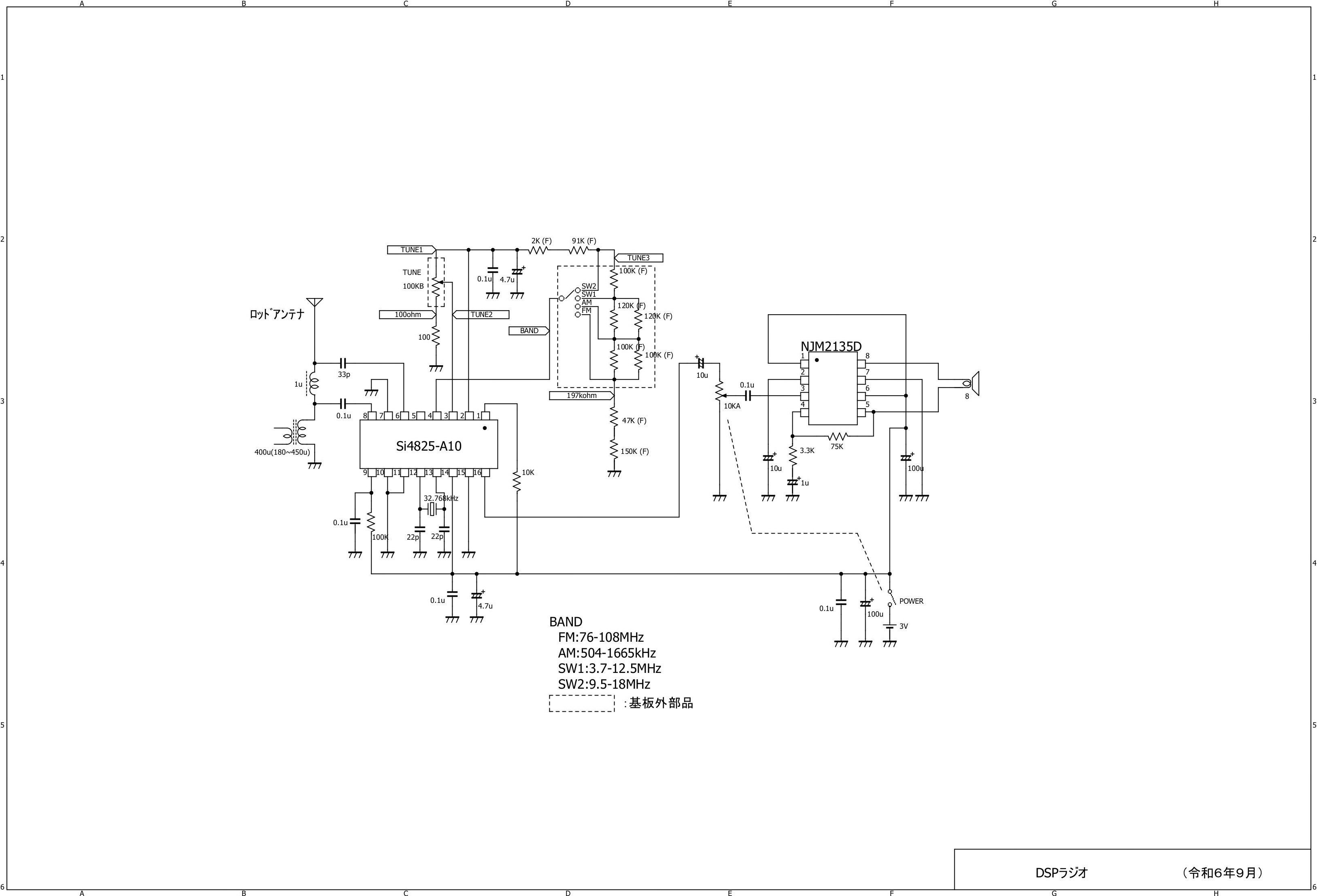

回路をよく見ると少々、日本の常識と異なる所があります。初段はごく一般的な発振を兼ねた周波数変換で、2段目でIF増幅、3段目はトランジスタ検波段でAGCを2段目に掛けています。

低周波1段目はトランス負荷で低周波2段目をドライブしてます。日本の常識的な回路では2、3段目はIF増幅で、その後ゲルマダイオードで検波します。低周波出力段もトランスでインピーダンス変換するのが普通ですが、経費節減か、そんな日本の標準回路ではありません。

「キットはきっと動作する。」と言う、トラ技の名言に従い、とりあえずこのまま作ってみました。

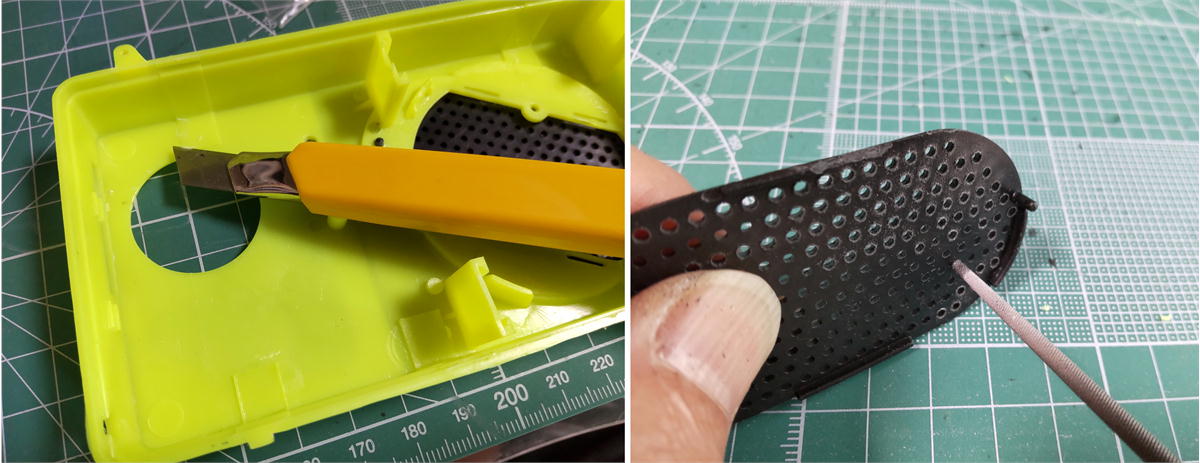

しかしこのキット、噂にたがわぬ難物で、回路云々以前にプラスチックケースのバリがバリバリにあります。穴の部分等は、真面な穴の開いているところが無いのです。また、材質もプラモデルに使われているスチロール製で、柔らかいのは良いのですが、傷つきやすく削り過ぎてしまいます。

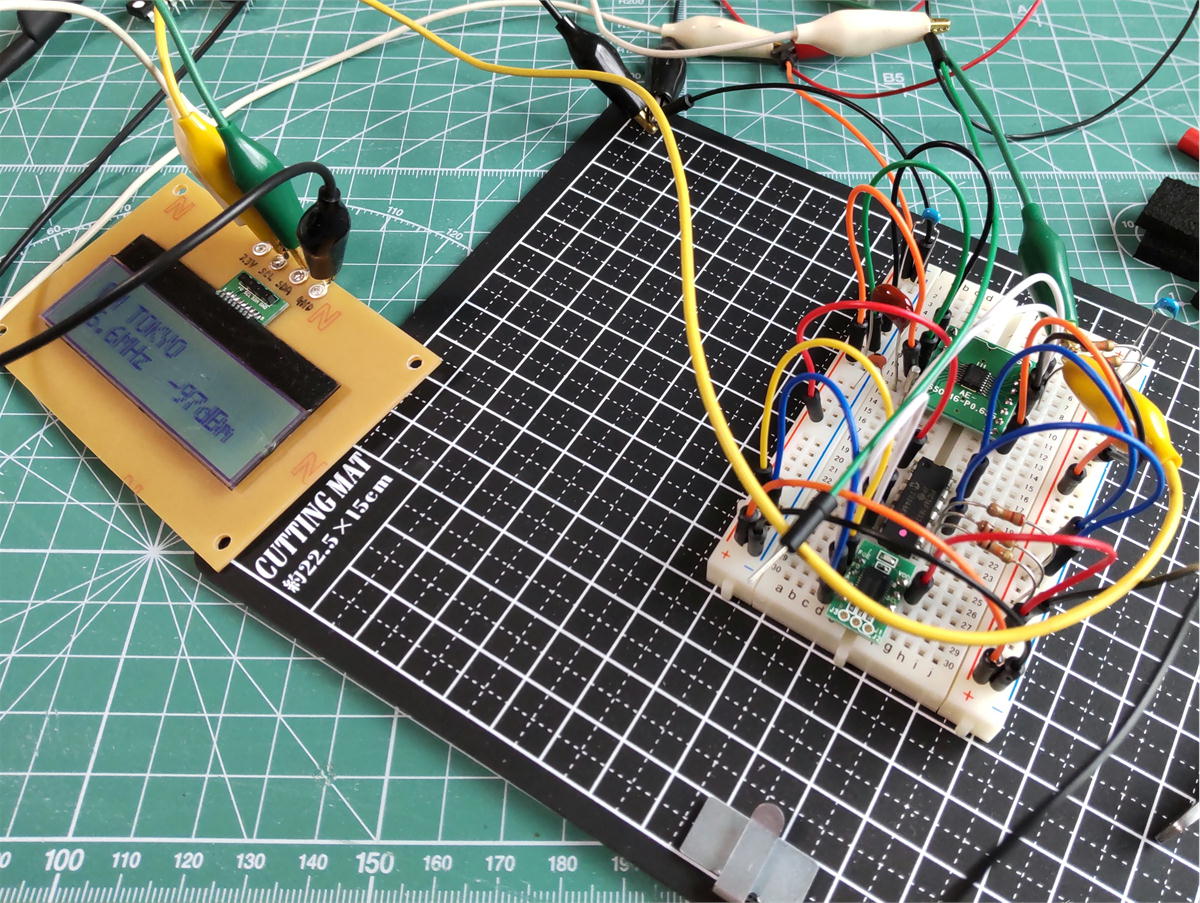

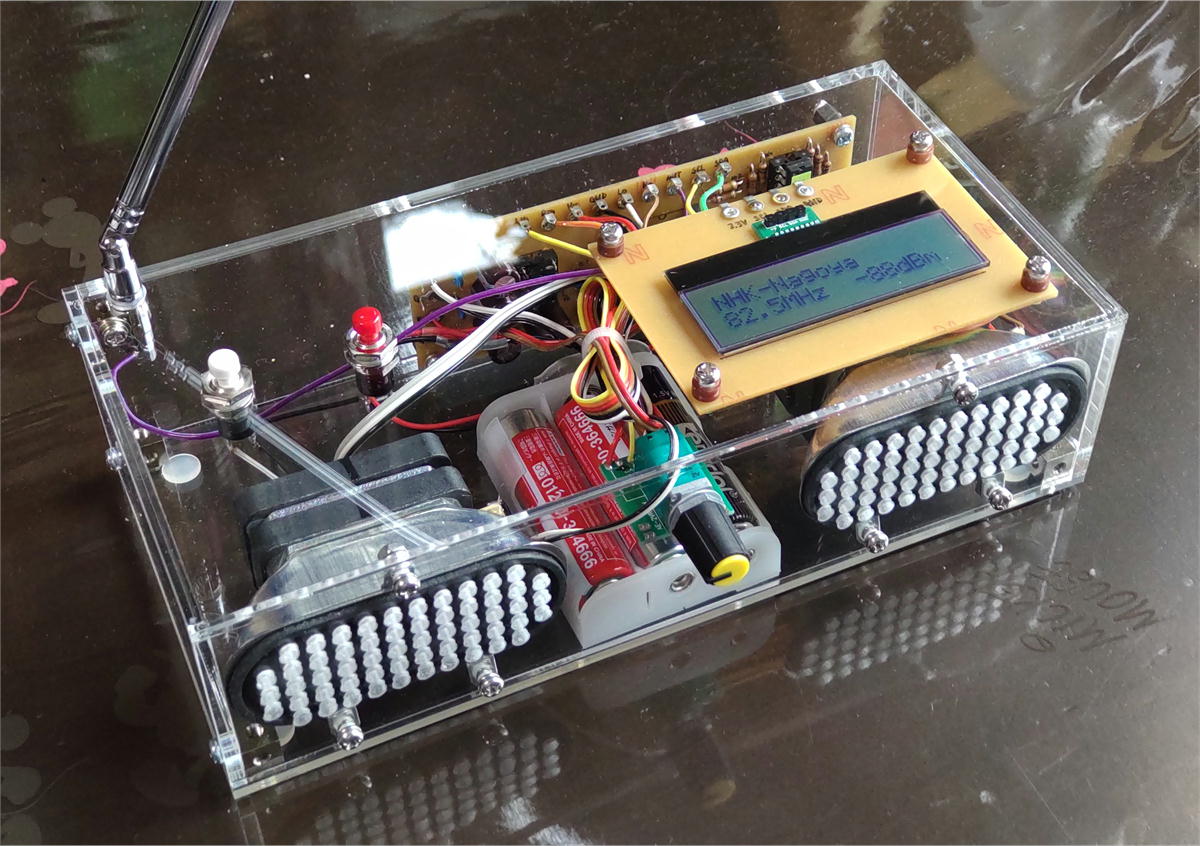

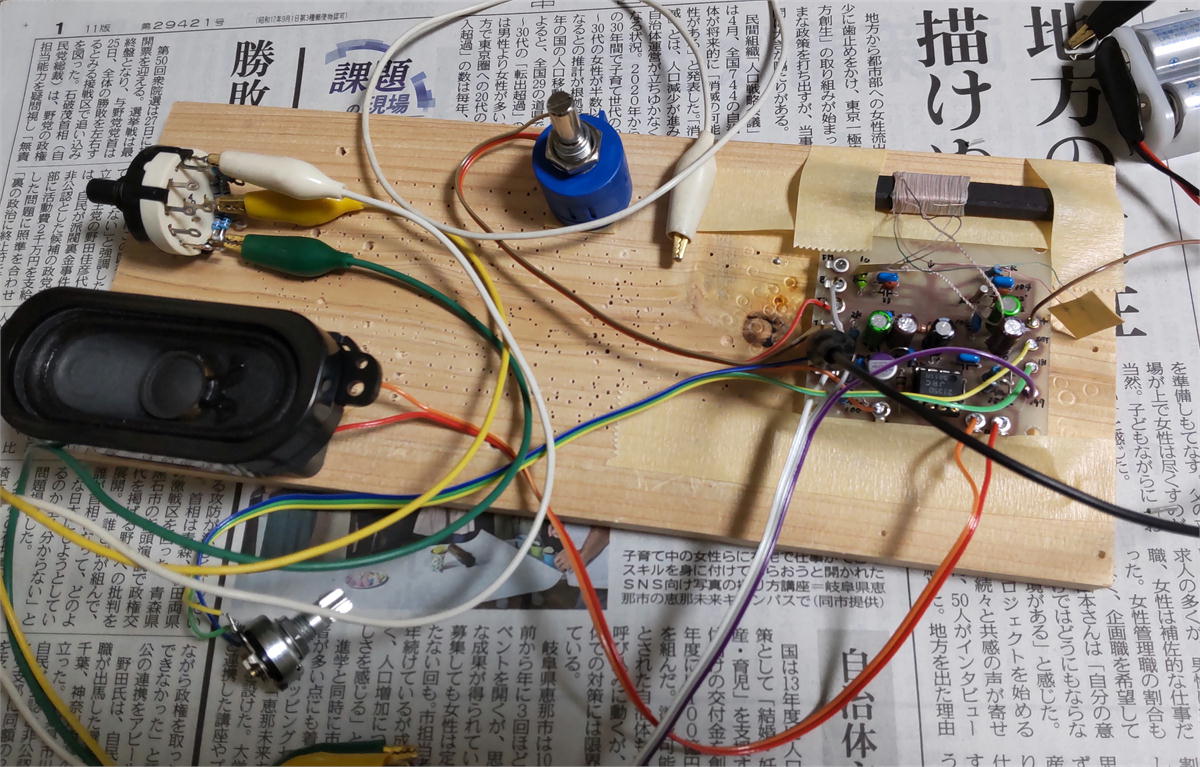

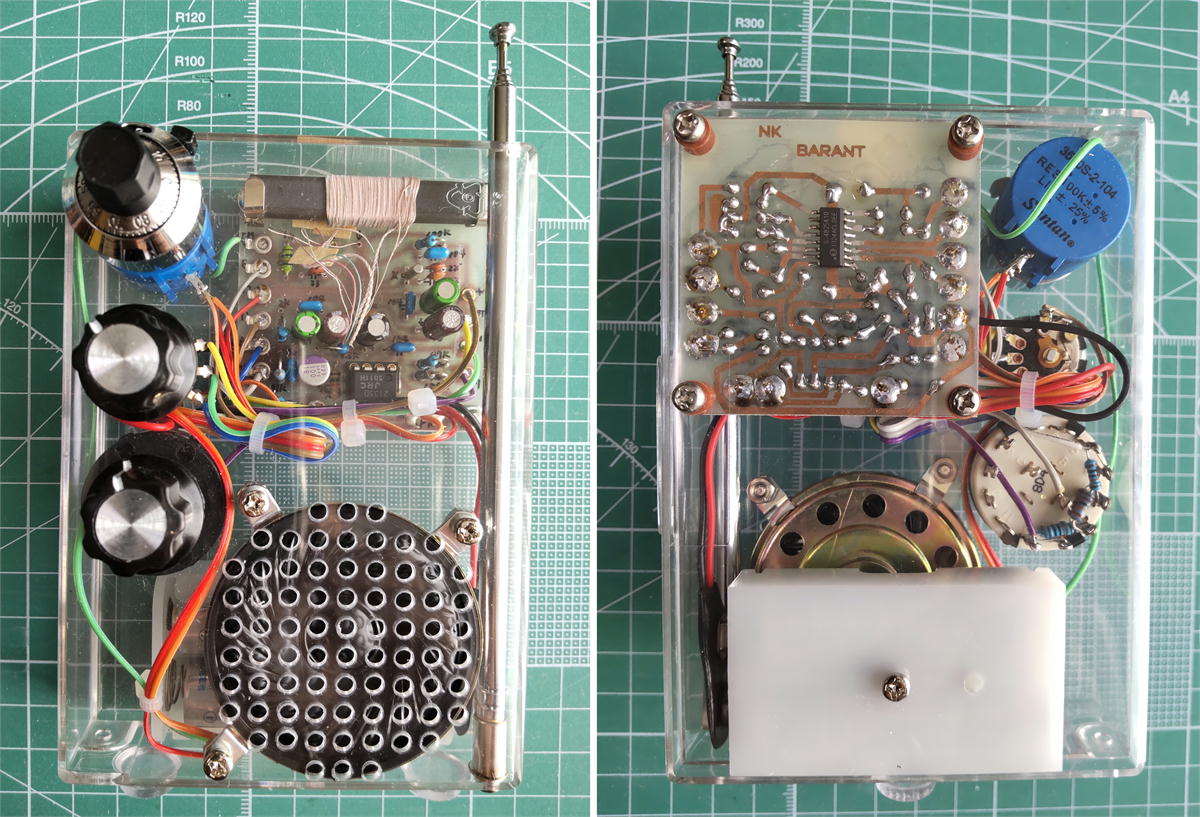

↑ この状態で受信できました。この時点では噂ほど悪くはないと思いました。

プリント基板を組み立てたら一発で音が鳴り「中華製、結構やるじゃん。」と思いました。

早速ケースに納め総合調整しようと思ったのですが、ケースにプリント基板を固定するとバリコンのダイヤルが回りません。なんだかんだ試行錯誤の後、バーアンテナの固定具の位置が間違っており、バリコンとプリント基板の間に挟まないといけないことが分かりました。

今度こそと思いスイッチを入れました。ところが小音量ならそこそこ鳴るのですが、一寸音量を上げるとギャー音になります。ありゃ、中間周波発振だ、と思い、ダンプ抵抗やパスコンを追加するのですが、一向に改善しません。

よくよく調べたら、受信状態でボリウムを上げると、低周波回路が発振するではありませんか。

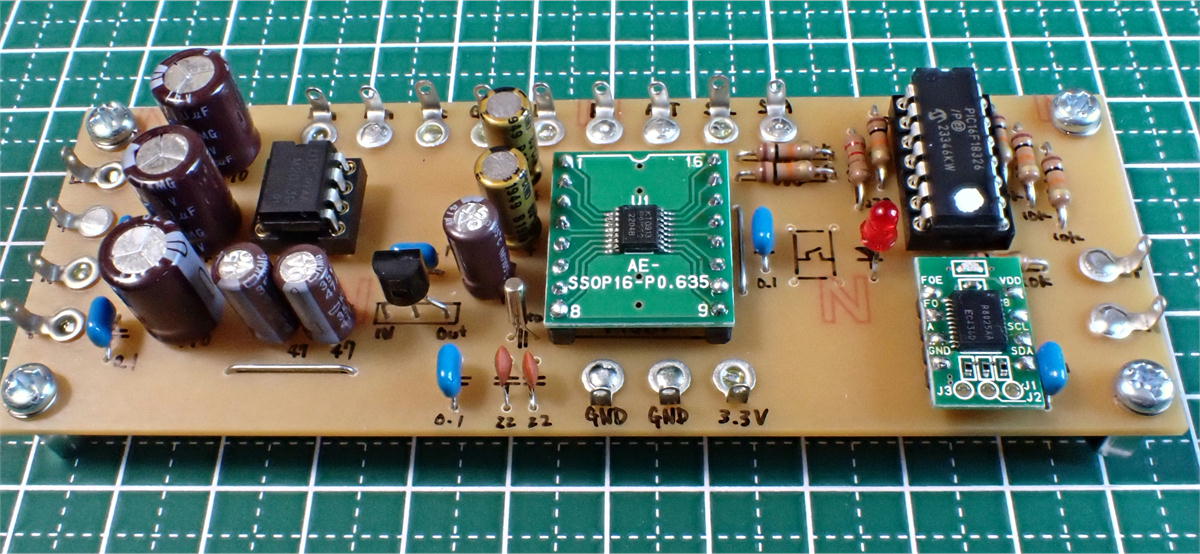

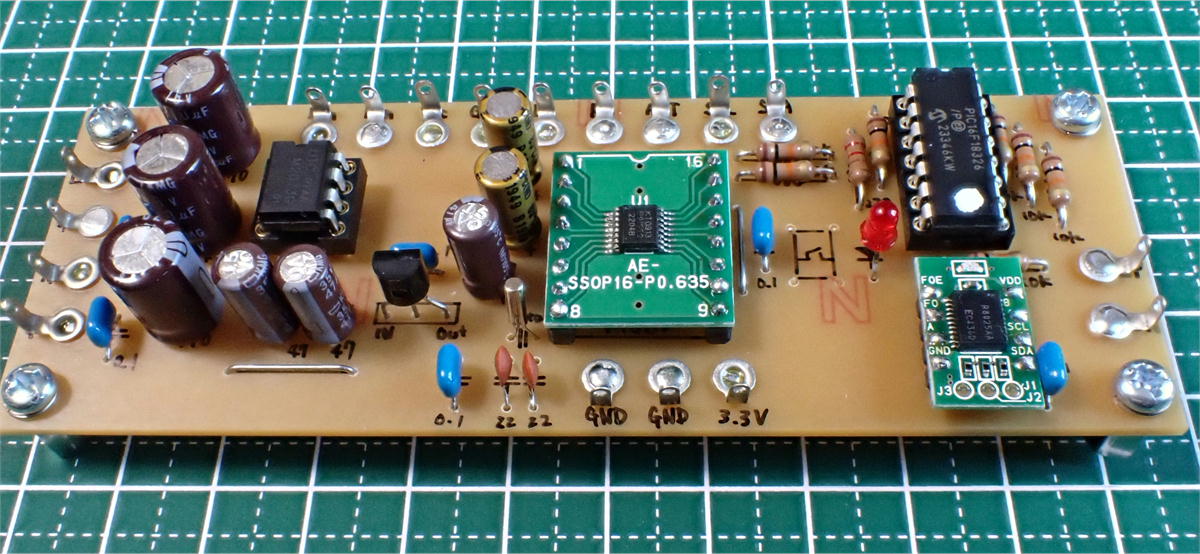

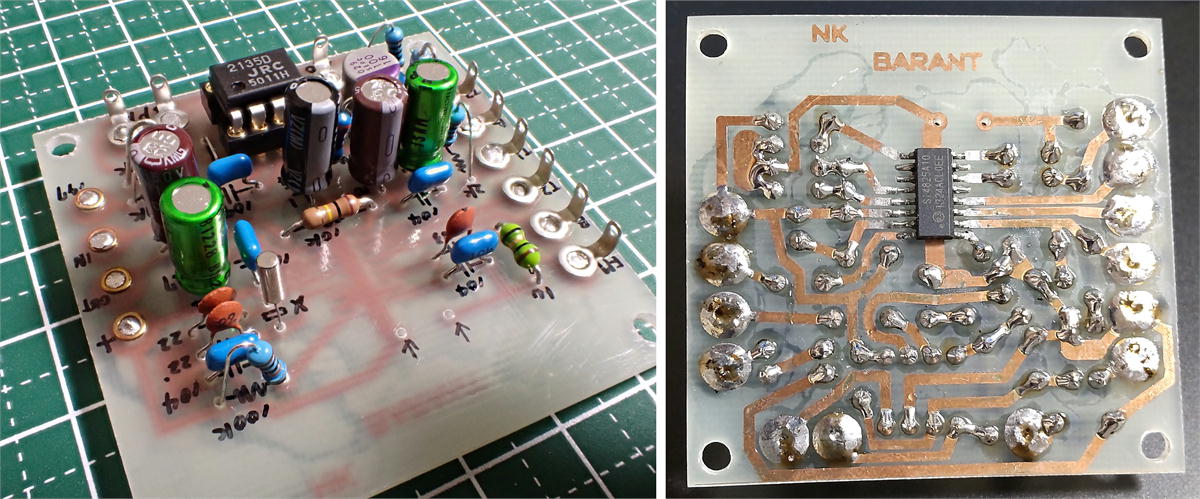

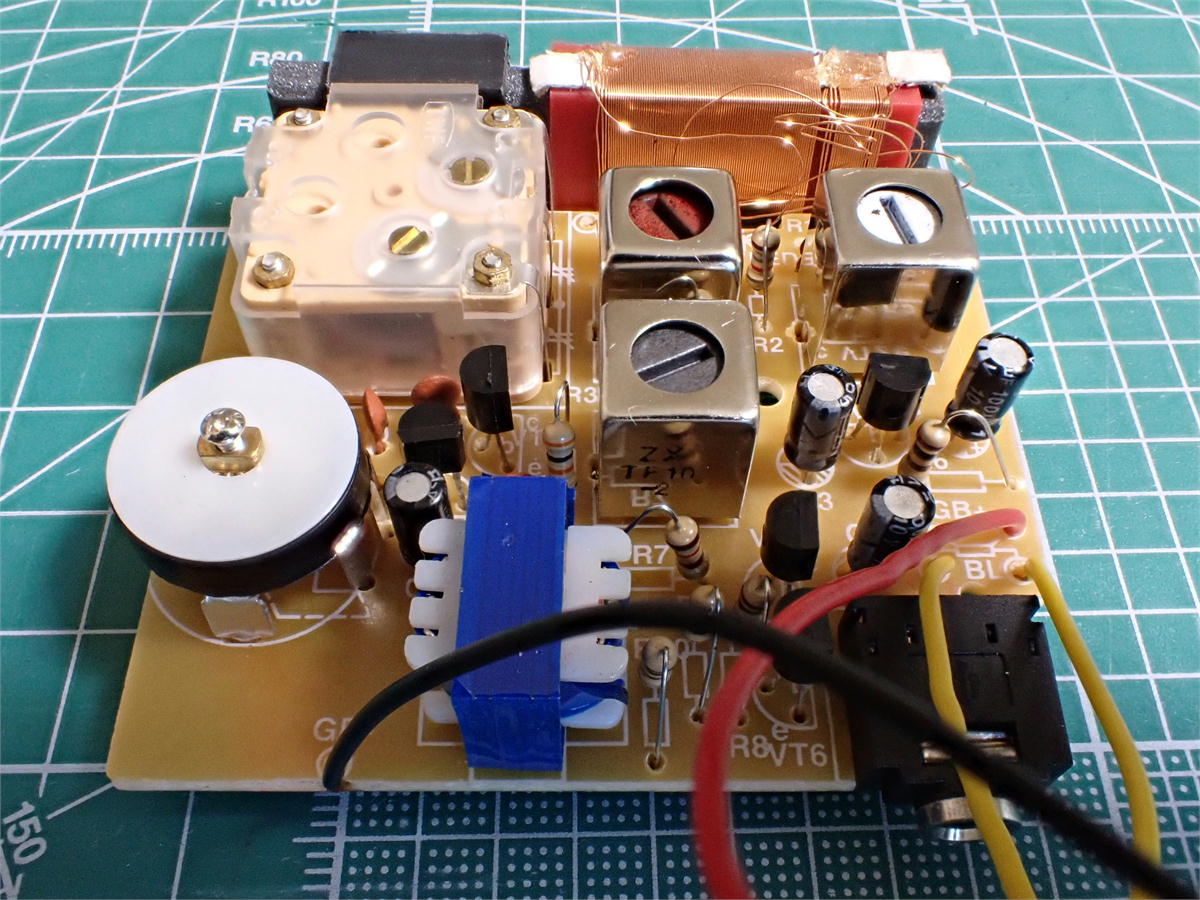

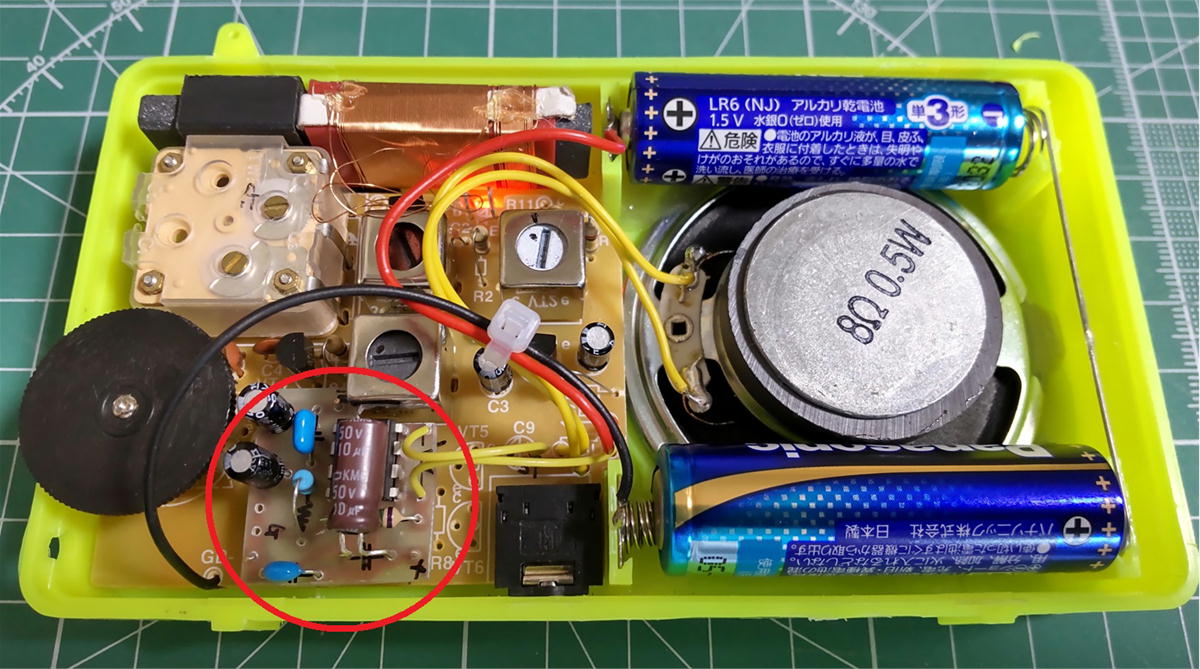

↑ 基板から低周波部分の部品を外し、その空いたスペースにICアンプ(JRC2135D)を挿入しました。(一寸邪道だったかと後日反省。)使ったICアンプは、AMラジオの頁参照。

私は、いくらポータブルラジオでもスピーカーはガンガン鳴って欲しいと思ってます。

しかし、現状の回路では増幅度も出力電力も期待できません。それと歪みもバリバリにあります。設計者には申し訳ないと思いましたが、低周波部分はIC化しました。ICの場合は回路がBTL接続なので出力が期待でき、増幅度も自由です。ここでは、先に組み立てていたプリント基板から低周波部の部品を撤去し、新たに製作したIC基板を親子基板として設置しました。また、ついでにスピーカーも既存のものから同口径の300円位のやつに取り換えました。能率は多少低下しましたが、音は断然良くなりました。(←元が880円なのに金をかけて改造してどうする?と後日またまた反省。)

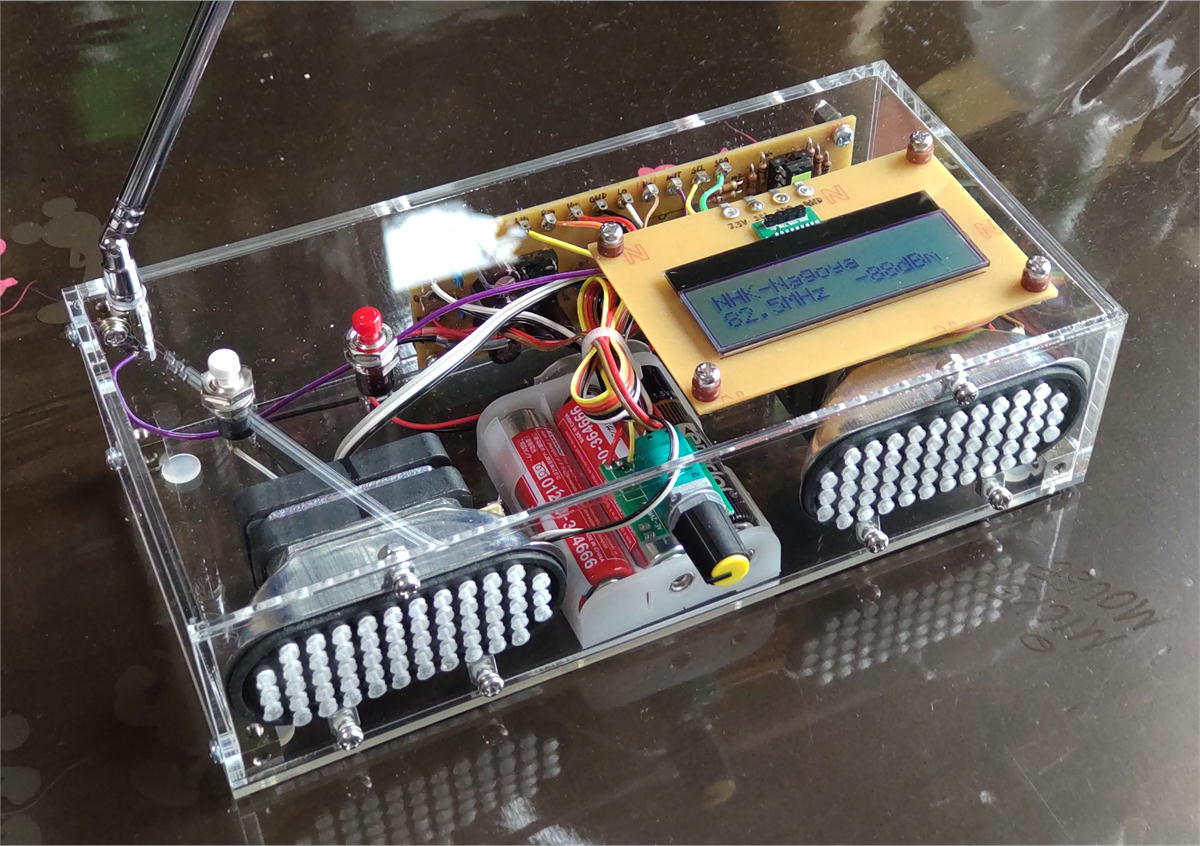

↑ 分かりにくいですが、低周波トランス等を引っこ抜いたところに、ICアンプ基板を挿入しています。オリジナルよりも断然音が良くなり、音量も3V電源とは思えない程です。

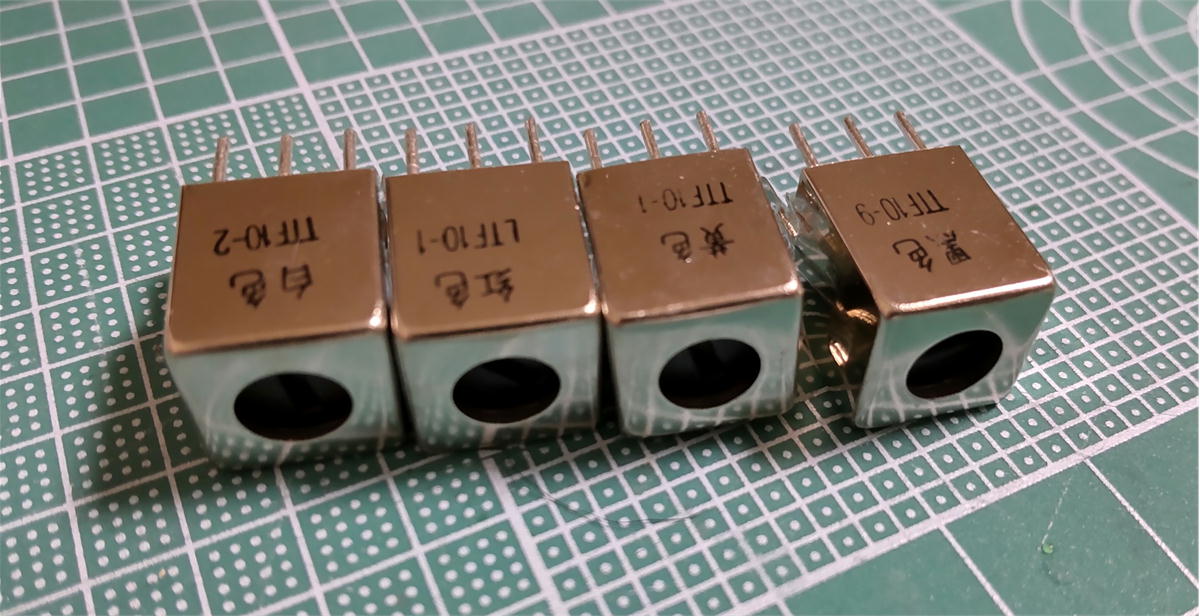

余談ですがこのラジオ、中間周波数が520kHz付近のようです。

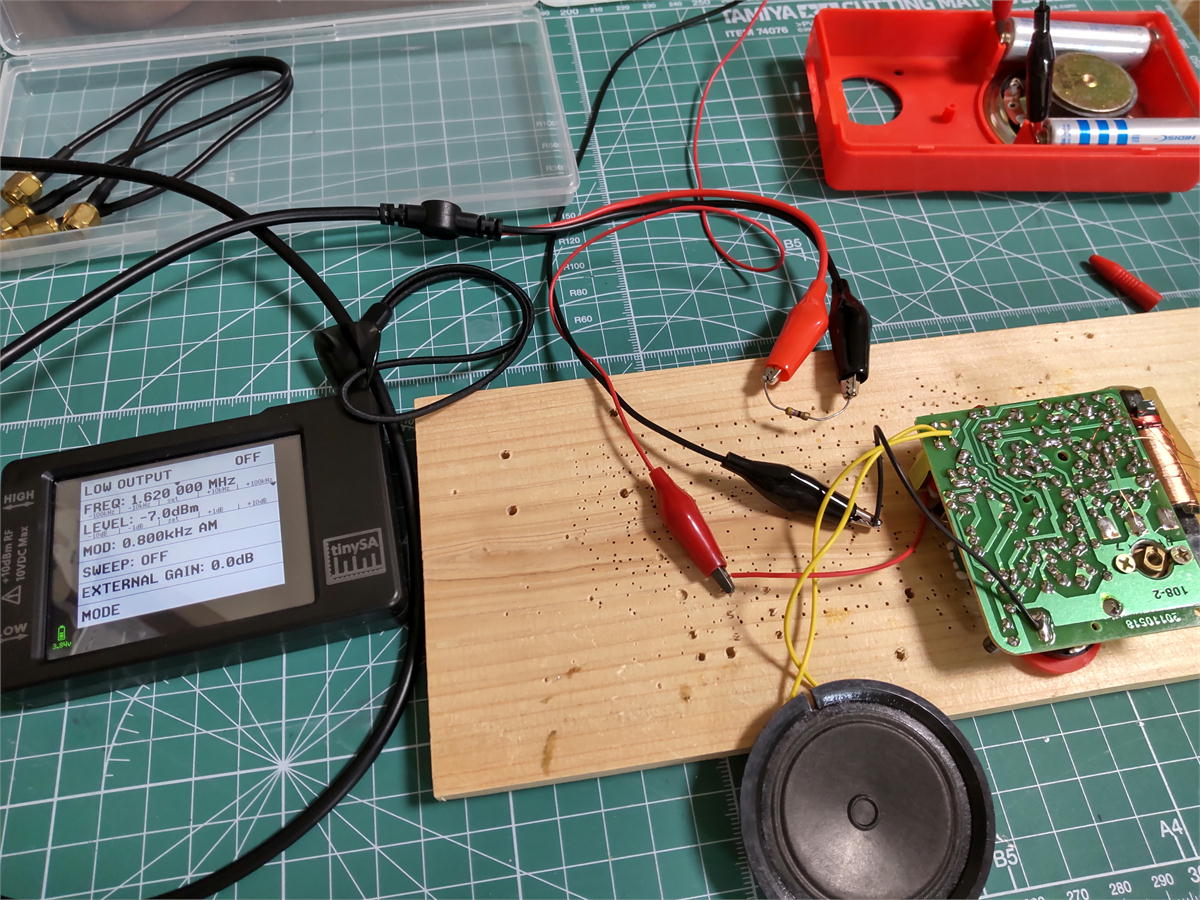

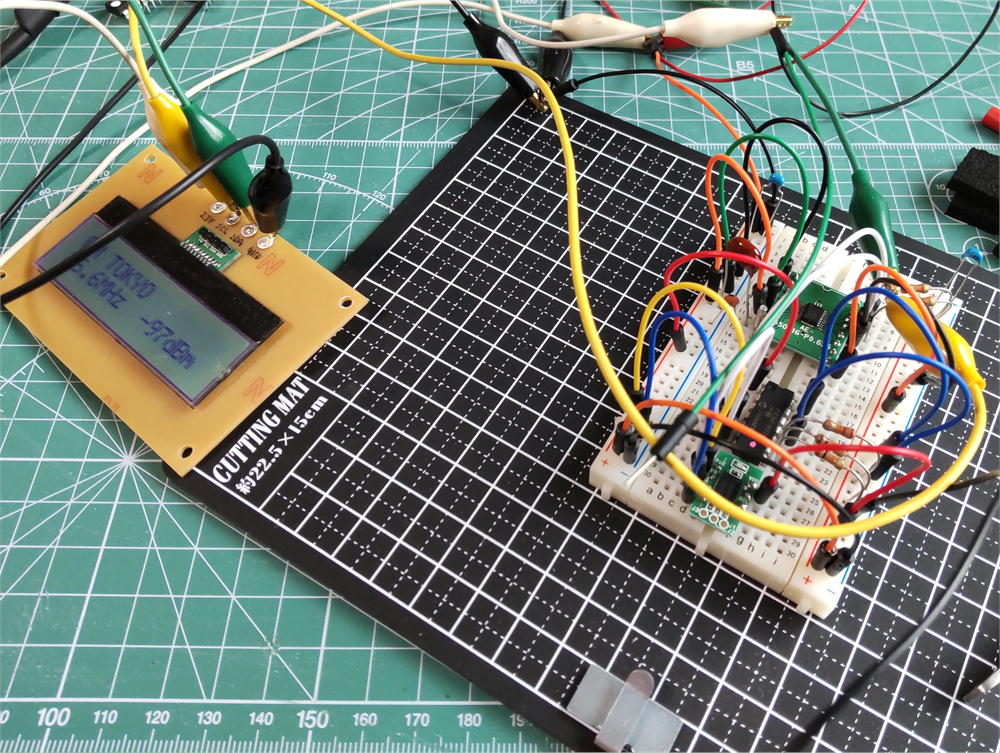

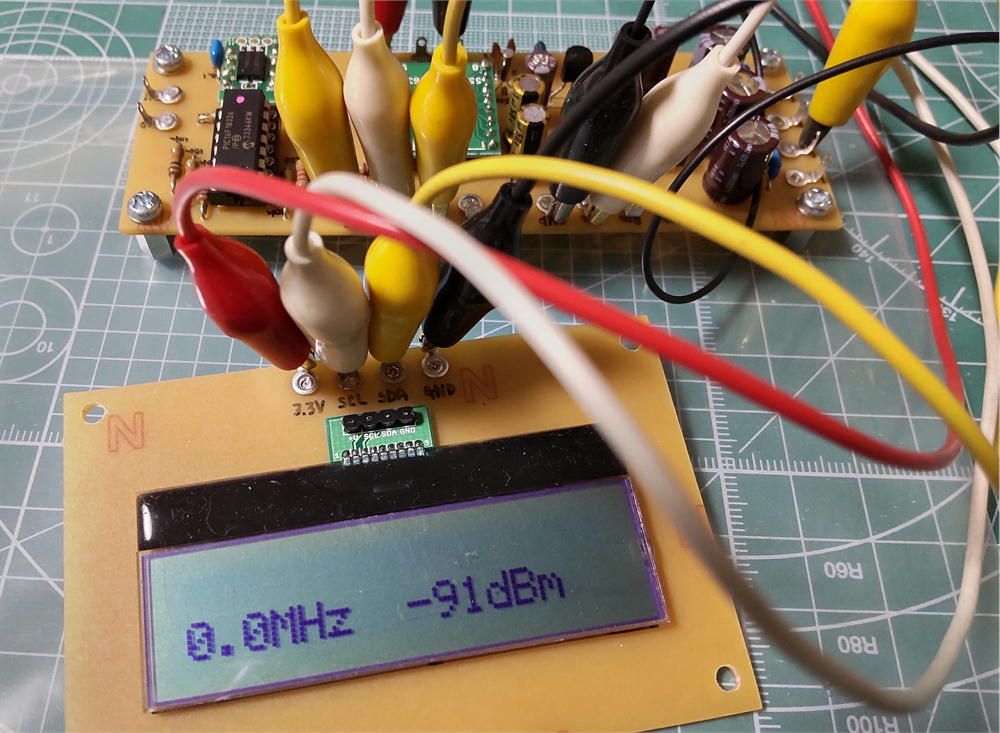

最初、タイニーSAを使って455kHzでIFTを同調調整をしようと思いましたが、全然上手く行きません。455kHzで同調させると感度がどんどん下がってしまいます。

しょうがないのでメッソで調整し、その後タイニーSAで同調周波数を探ったら520kHzだったのです。この状態でダイヤルメモリも合ってましたので、局発もその様に調整され、これは確信犯だと思います。通常のスーパーラジオだとNHK第2(909kHz)にビートが発生しますが、このラジオは平気でした。(CBCにでてるかも。←あまり気にならなかった。)

結果的には、感度も良く、まあまあのラジオになりました。(またまた余談ですが、電池ケースがマイナス極のバネ圧で折れると思いエポキシで固めました。転ばぬ先の杖です。)