DSPラジオの製作

DSPラジオにはマイコンチップが必要?

オールド自作ファンにとってマイコン(Aruduino、Raspberry Pi、PIC等)は鬼門となっており、それを使わなければ動作しないDSPラジオは自作の対象とはなってない様です。

でも実は、古い者ほど新しい物が大好きで、いつかは「C」を勉強して組込みマイコンの実装されたDSPラジオを作ってやろうと画策しています。とは言うもののプログラミングなんて面倒だから勉強しないし、たまに勉強してもなかなか頭に入らないのが現実です。PICでLEDをチカチカさせるだけで大変なのに、これでラジオを作ろうなんて、全然先が見えません。

↑ これは市販品のDSPラジオです。(今どきDSPラジオ以外の市販品の方が少ないか。)バリコン、ボリウム、IFT等の機械部品が要らないし、無調整なので工業製品としてはスーパーラジオなんかより数段優秀と言えそうです。

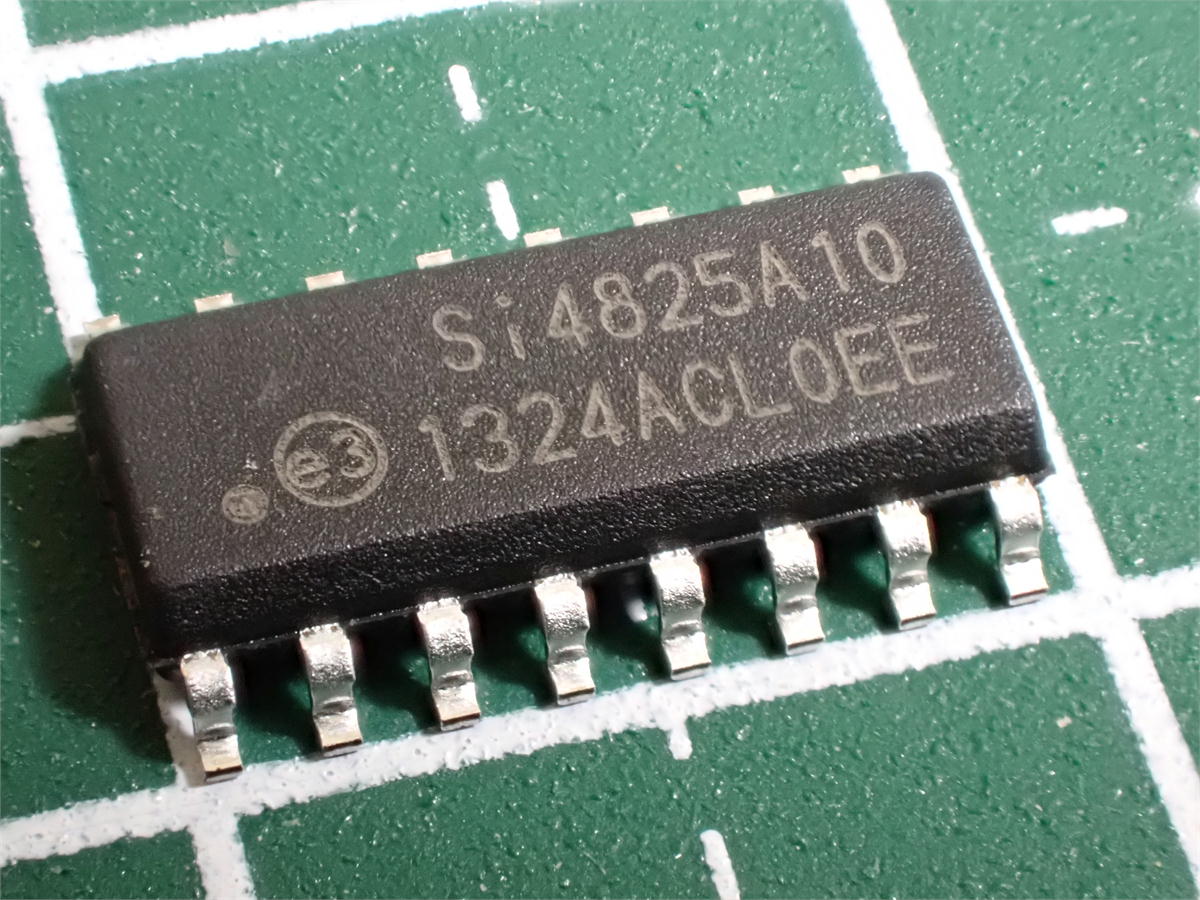

マイコンの要らないDSPラジオIC

↑ シリコンラボラトリー社はオヤジの工作など相手にしてないのでSOPサイズです。ピンは1/20インチ間隔ですが、個人の工作としてはこれが限界です。これ以上小さくなるとプリント基板を製作するのが難しくなります。

マイコン無しでどの様に周波数等を設定するかと言うと、該当するピンの印加電圧を可変することにより周波数とバンドを決定します。同一周波数帯のバンドが複数設定されており、その各バンドで周波数間隔やエンファシスが異なっているので結構便利に使えます。

中波、短波、FMで計41バンド(ピンの切り換えでプラス18バンドの59バンド)が用意されてます。

DSPラジオの特徴

遅ればせながらここでDSPラジオの特徴を説明します。

① 無調整です。

スーパーヘテロダインの様なトッラキング調整が不要です。中波用バーアンテナ同調調整も自動で行います。(ただし、バーアンテナのインダクタンスは450μH以下でないと自動調整範囲に入りません。←スーパー用は使えない。)

② オールバンド、オールモードです。

流石はデジタル。検波器も周波数弁別器もフィルターも全てデジタル処理により行います。

③ 自作に向いているかは疑問です。

ラジオの自作は発振との戦いや、細やかな調整作業に面白味があります。DSPラジオはプログラム作成との戦いでしょうか。(うーん、興味ない。)

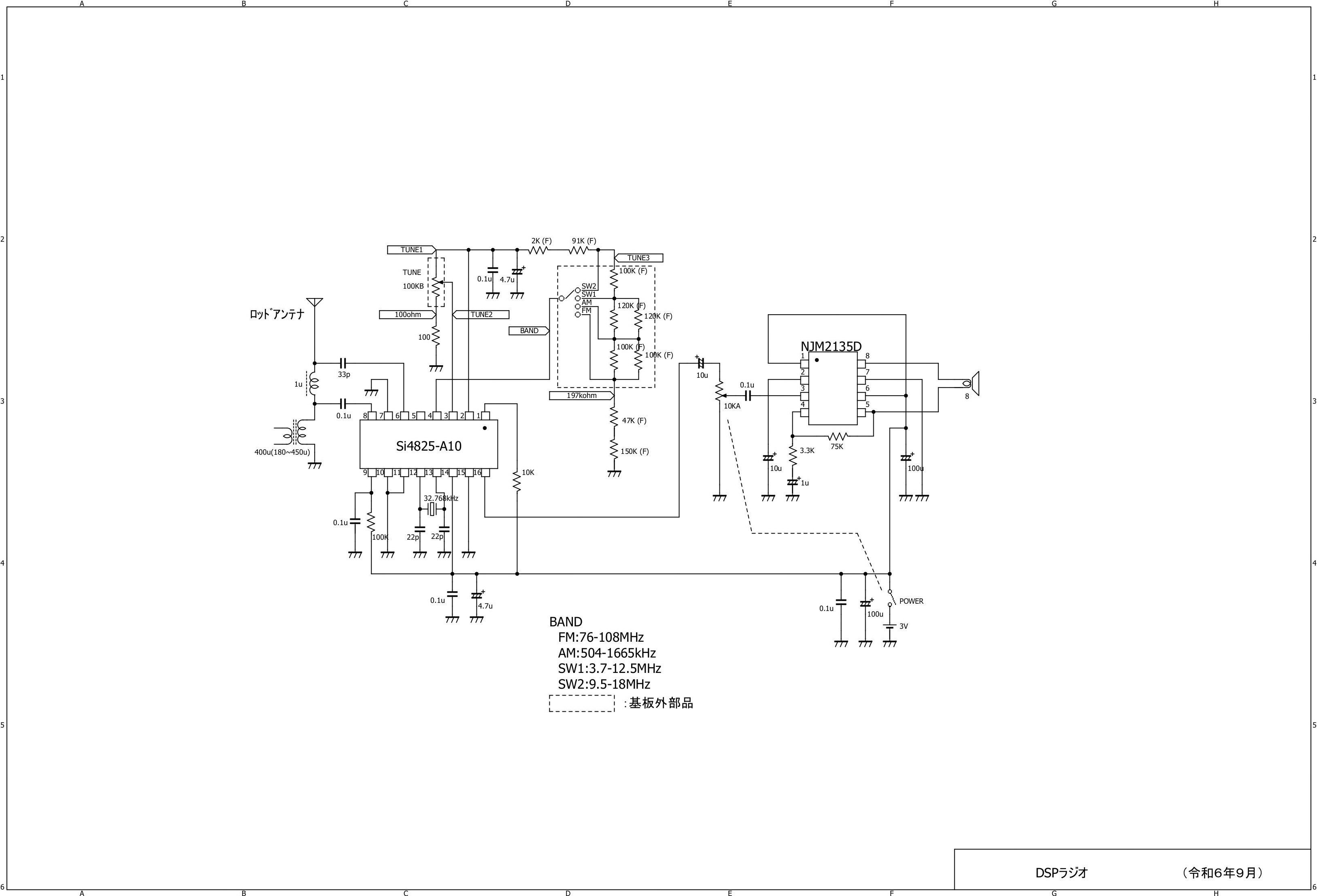

回路図

↑ 回路は単純です。ラジオチューナーICと低周波アンプICのみです。バンド選択とチューニングは2、3、4番ピンの電圧値により決定します。チューニングのボリウムには10回転ポテンショメータを使用しました。日本製は高価ですが、中華製なら数百円でなんとかなります。(軸がコンマ数ミリ太く、ダイヤルの内径をやすりで削り大きくしました。←結構大変だった。)ICの詳しい動作は分厚いデータシートを参照しないと分かりません。

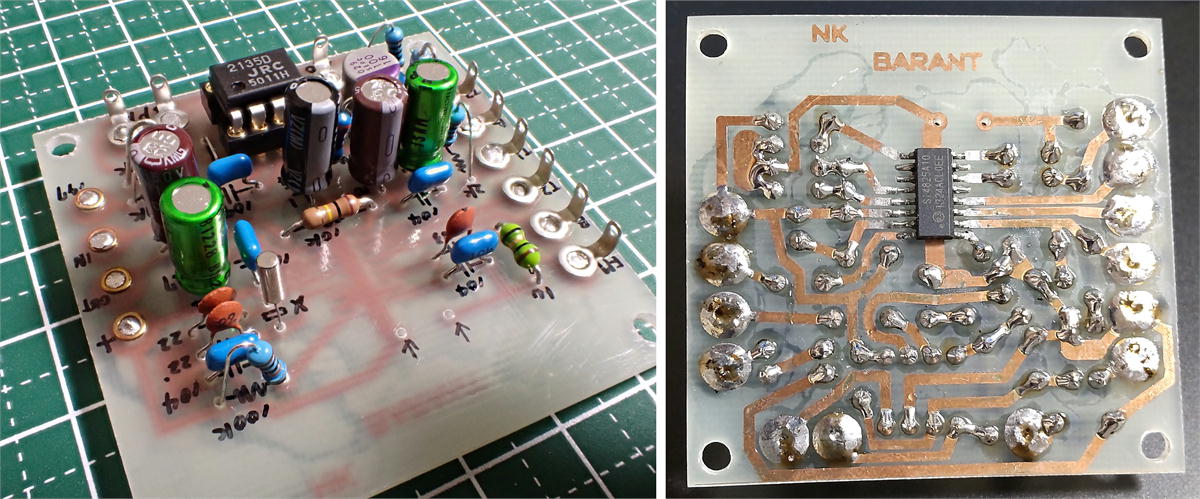

↑ 基板の切れ端があったので高級なガラスエポキシを使ってます。他意はありません。ラジオICはパターン面、アンプICは部品面に取り付けますので、ピン配置を間違いないようにプリントパターンを作ります。上部の空きスペースにはバーアンテナを取り付けます。ラジオICとバーアンテナの距離が近いのでノイズを心配しましたが大丈夫でした。

32kHzの水晶は発振しにくい様で、電源スイッチをパシッと入れないと(ウニュと入れるとだめ)動作しません。

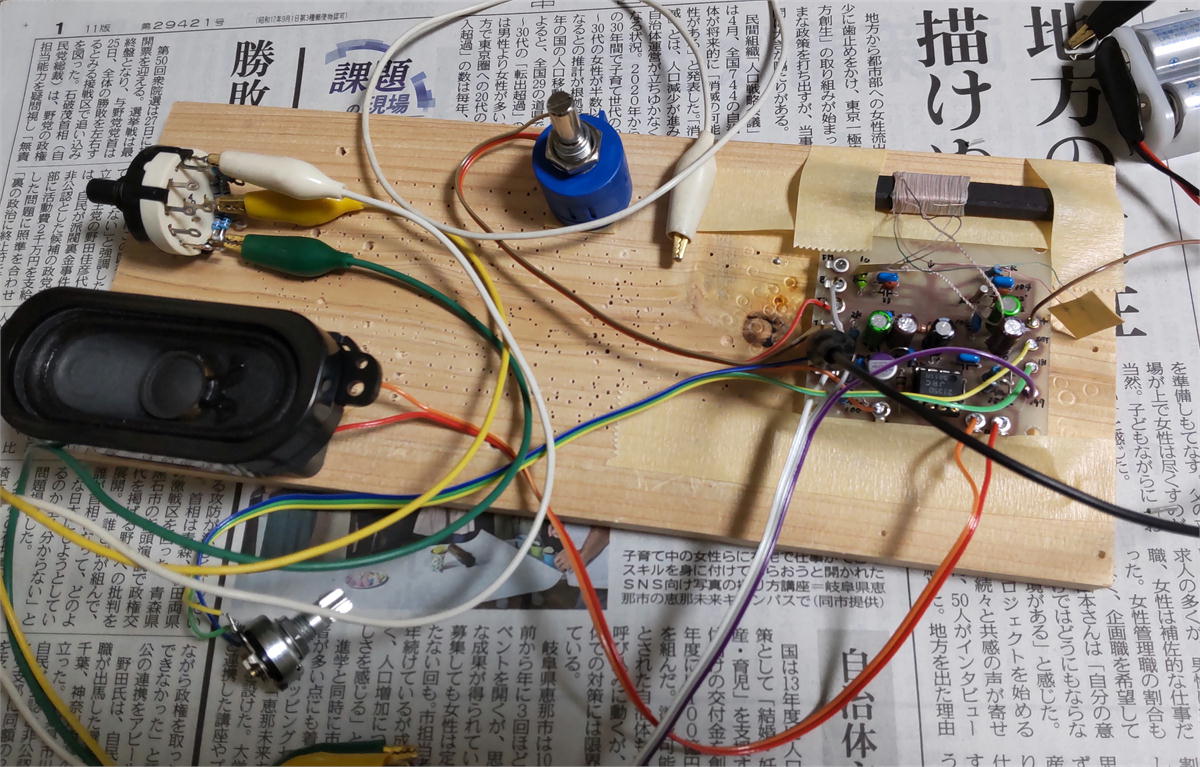

↑ バラック状態での動作確認です。恐ろしやDSPラジオ、電源を繋いだだけでガンガン鳴りました。何の調整も不要です。(調整箇所がない)短波もFMも問題ありません。こんな簡単な構造でスーパーヘテロダイン並みの性能です。

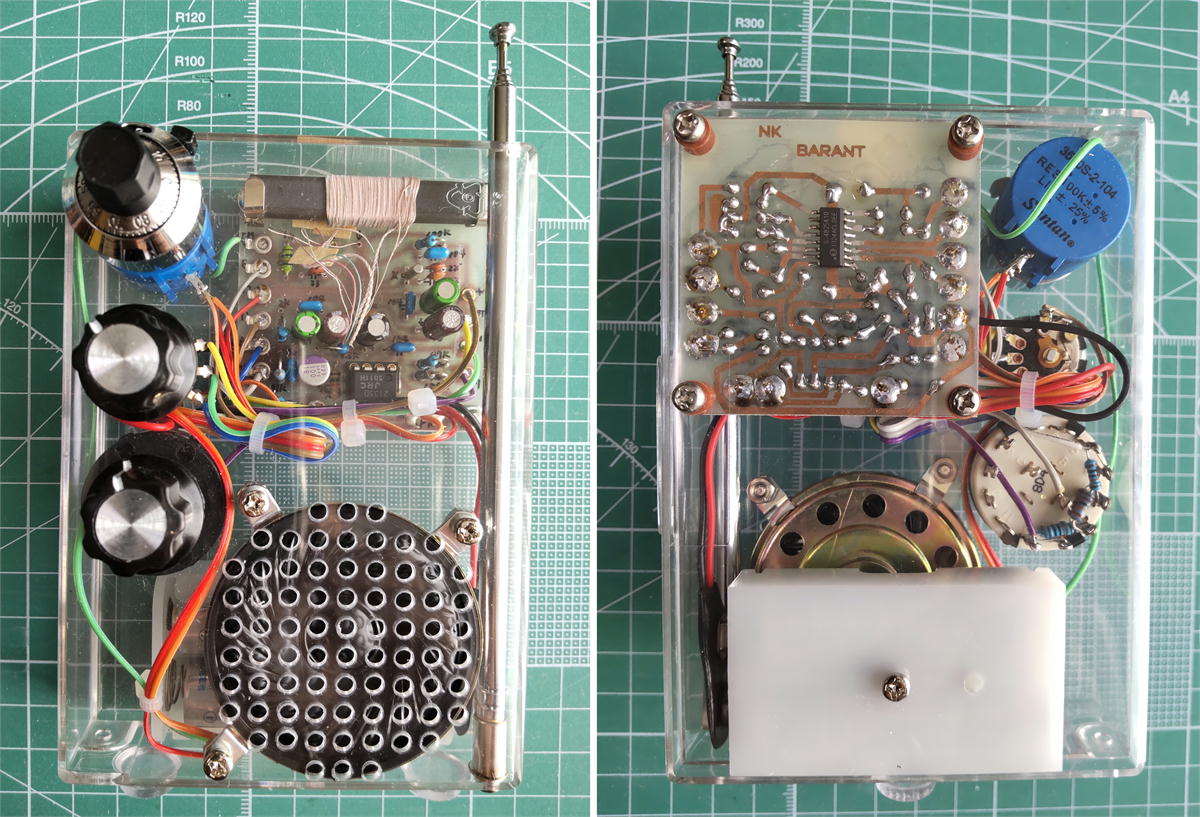

完成

今回はFMも受信可能ですので、バーアンテナのほかロッドアンテナも実装しております。ケースの裏にチューニングダイヤルと周波数の換算表を貼ってますが(写真は剥がして撮影)、やっぱ一寸鬱陶しいです。ところでデジタルは音質の良いものと思っておりましたが、AM放送の音質が微妙に良くありません。冒頭のAIWAのラジオでは右下に「AM帯域幅」の切り換えスイッチがあり、2k、4k、6kの選択ができるのですが、本ICは4kHzに固定されており、調整の鋭い6石スーパーの音質です。固定にするのなら6kHzにして欲しかったところです。

結果

DSPラジオの製作は、趣味としてどうか、?マークが沢山付いてしまいます。自作しているのに何故かキット感が強いのです。やはりトリマーやコアを回す調整作業がないと自作感が薄まってしまいます。たぶん、自分でプログラミングして冒頭のAIWAのラジオみたいなディスプレイを実装したラジオができれば自作感満載になるのでしょう。それをするためにはもう少し勉強が必要です。これについてはST管5球スーパーの自作よりも敷居が高い気がします。気が向いたら取り組んでみることにします。